Stadtleben: Urbane Seelennöte

Die kulturellen Umwälzungen der Renaissance, die industrielle Revolution, ja auch die politischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts – all dies wäre ohne Städte undenkbar gewesen. Die Urbanisierung zählt sicherlich zu den größten Veränderungen, welche die Menschheit je durchgemacht hat. Heute lebt bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten; bis 2050 werden es zwei Drittel sein.

Während Europa und Nordamerika schon weit gehend verstädtert sind, wird die Urbanisierung in Südamerika oder Asien in den nächsten Jahren so rasch voranschreiten, dass etwa in China jedes Jahr Megastädte um mehr als zehn Millionen Menschen anwachsen. Ist das urbane Leben aber auch gesund? Dies scheint auf den ersten Blick tatsächlich der Fall zu sein: Verglichen mit Landbewohnern geht es Städtern weltweit im Schnitt zumindest finanziell besser, sie können leichter auf Gesundheitsvorsorge und Krankenbehandlung zurückgreifen, und sie sind besser ernährt. Dem stehen jedoch Lärm, räumliche Enge und Hektik gegenüber.

Nicht zu vernachlässigen ist auch die soziale Fragmentierung, also der Verlust direkter familiärer Bezugspersonen. So ergibt sich ein komplexes Gefüge von Risiko- und Schutzfaktoren, deren biologische und psychologische Wirkmechanismen wir bislang nur unzureichend verstehen.

Schon seit vielen Jahrzehnten wissen Psychologen, dass das Leben in einer Großstadt die seelische Gesundheit belastet – etliche schwere psychische Erkrankungen treten hier verstärkt auf: Städter leiden auch in Deutschland zu etwa 40 Prozent häufiger an Depressionen; die Quote der Angststörungen ist um rund 20 Prozent erhöht. Noch dramatischer steigt das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, für Menschen an, die in einer Stadt zur Welt kamen und dort ihre frühe Kindheit verbracht haben.

Doppeltes Schizophrenierisiko

So fanden Lydia Krabbendam und Jim van Os von der niederländischen Universität Maastricht nach Auswertung von zehn Studien heraus, dass sich das Risiko für dieses schwere psychische Leiden bei Stadtkindern verglichen mit auf dem Land aufgewachsenen Personen mindestens verdoppelt. Andere Forscher gehen sogar von einer Verdreifachung aus.

Diese Daten gelten zwar als gut gesichert, sie lassen jedoch die Frage offen, welche Ursachen dahinterstecken. Prinzipiell könnte es ja sein, dass Ballungszentren auf Menschen mit einem erhöhten Risiko für seelische Erkrankungen oder bereits offenkundigen psychischen Störungen besonders anziehend wirken oder dass solche Menschen krankheitsbedingt seltener aufs Land ziehen.

Diese "Drift"-Hypothesen haben Epidemiologen allerdings ausgeschlossen. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass es tatsächlich Faktoren in der Stadt selbst gibt, die das Risiko für psychische Leiden erhöhen. Welche könnten das sein? Auch hier könnte man an Verkehrslärm oder Luftverschmutzung denken; etliche Forscher wie beispielsweise Jim van Os und Jean-Paul Selten von der Universität Maastricht sind jedoch davon überzeugt, dass hierbei insbesondere sozialer Stress eine wesentliche Rolle spielt.

Kostenloses Probeheft | Blättern Sie durch die aktuelle Ausgabe und sichern Sie sich Ihr kostenloses Probeheft!

Zahlreiche epidemiologische Studien konnten dies bestätigen. So fanden Wissenschaftler um Stanley Zammit von der Cardiff University in Wales 2010 heraus, dass das Schizophrenierisiko von 200 000 Menschen in Schweden einerseits von individuellen Faktoren wie Migrantenstatus oder Einkommen abhing; andererseits waren diese Risikofaktoren wiederum eng verknüpft mit der Stadtgröße. Vor allem Personen, die sich in ihrem Stadtteil als fremd und isoliert empfanden – wie etwa Immigranten –, zeigten ein erhöhtes Erkrankungsrisiko.

Bislang nur indirekte Hinweise

Derartige Untersuchungen liefern allerdings nur indirekte Hinweise; sie stützen sich auf ein recht grobes Maß: die Häufigkeit einer klinisch diagnostizierten psychischen Erkrankung. Da diese Leiden letztlich auf einer gestörten Hirnfunktion beruhen, liegt es nahe, sich die Methoden der modernen Neurobiologie zu Nutze zu machen, um die Beziehung zwischen Stadtleben und sozialem Stress zu ergründen. Hierzu müssen wir die Hirnfunktion von Versuchspersonen aus unterschiedlichen geografischen Regionen messen, während sie gleichzeitig einer sozialen Stresssituation ausgesetzt sind.

Ein solches Experiment führten wir im vergangenen Jahr am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit durch. Unsere gesunden Probanden lagen dabei in einem Hirnscanner. Mittels funktioneller Kernspintomografie, die den lokalen Blutfluss in verschiedenen Hirnarealen registriert, lässt sich ein Maß für die neuronale Aktivität gewinnen.

Wir baten nun unsere Freiwilligen, unter Zeitdruck Denksportübungen zu bewältigen; sie sollten entweder kopfrechnen oder geometrische Probleme lösen, bei denen räumlich rotierte Figuren miteinander in Übereinstimmung zu bringen waren. Der Clou: Währenddessen machten Autoritätspersonen als "Wissenschaftler im weißen Kittel" Druck.

Ohne dass die Versuchspersonen dies ahnten, hatten wir das Experiment so ausgerichtet, dass sie glauben mussten, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. So suggerierte beispielsweise ein auf dem Bildschirm im Tomografen eingeblendeter "Leistungsmesser", sie seien verglichen mit den anderen Teilnehmern besonders schlecht. Die Versuchsleiter forderten sie kopfschüttelnd auf, sich doch bitte etwas mehr anzustrengen, weil man sonst die Ergebnisse nicht verwerten könnte.

Gefahrensensor schlägt Alarm

Die Wirkung blieb nicht aus. Die Probanden, die wir natürlich hinterher über unsere wahren Absichten aufklärten, bestätigten, dass sie sich in der Tat unter Druck gesetzt gefühlt hatten. Hochschnellende Puls-, Blutdruck- sowie Cortisolwerte belegten ihren Stress. Welche Hirnareale regten sich unter solchem "sozialevaluativen" Stress? Natürlich viele. Uns interessierten aber vor allem die Regionen, deren Aktivität etwas mit dem städtischen Umfeld der Probanden zu tun hatte.

Ein Teil von ihnen stammte aus Metropolen mit mehr als 100 000 Einwohnern, eine zweite Gruppe aus Kleinstädten ab 10 000 Bürgern, und die übrigen Versuchspersonen lebten auf dem Land. Gibt es eine Hirnregion, deren Aktivität unter Stress mit dieser geografischen Herkunft korreliert?

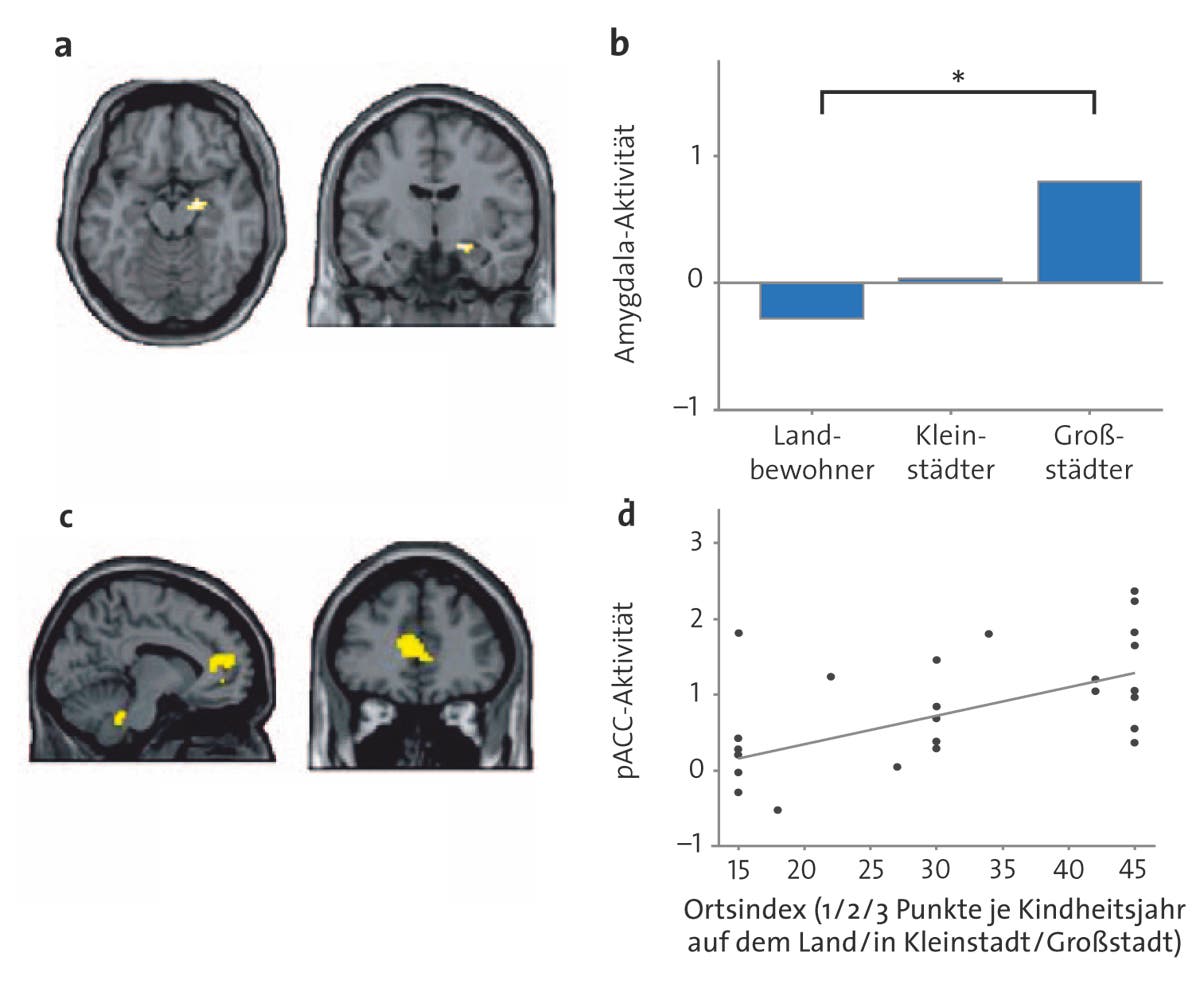

Eindeutig ja: Es handelt sich um die Amygdala, den "Mandelkern". Die kirschkerngroße Hirnstruktur, die beidseits tief im Schläfenlappen liegt, kennen Psychiater und Hirnforscher gut. Unter anderem dient sie als "Gefahrensensor" und löst Reaktionen des Organismus auf eine wahrgenommene Bedrohung aus, beispielsweise Furcht oder Aggression.

Wie wir wissen, ist eine erhöhte Aktivität der Amygdala auch mit Depression und Angsterkrankungen verknüpft. Es zeigte sich nun, dass die Aktivität der Amygdala unserer gestressten Probanden mit der Größe der Stadtumgebung stufenweise anstieg: Bei Dorfbewohnern schien das Gefühlszentrum nahezu unbeeindruckbar zu sein, bei Kleinstädtern regte es sich schon etwas mehr, bei Bewohnern von Großstädten war die Aktivität am größten. Mit einer so starken Korrelation hatten wir nicht gerechnet.

Gestresste Amygdala

Wir wiederholten daher das Experiment mit anderen Versuchspersonen unter modifizierten Stressbedingungen – abermals offenbarte dieselbe Hirnregion genau dasselbe Muster. Das Ergebnis ist besonders spannend, da wir ja aus den epidemiologischen Daten wissen, wie sehr die Stadtumgebung das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöht – also solche Leiden, die mit einer Überaktivität der Amygdala verbunden sind. Das legt nahe, die verstärkte Anregung dieses Hirnareals könnte tatsächlich ein Mechanismus sein, der zwischen urbanem Leben und dem Risiko für diese Erkrankungen vermittelt.

Es lässt sich außerdem darüber spekulieren, ob die Aktivierung auch mit gewaltbereitem Verhalten zusammenhängen könnte. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um eine psychiatrische Erkrankungskategorie – Gewalt beruht auf sehr komplexen, multifaktoriellen Einflüssen. Daten sowohl aus Deutschland als auch den USA belegen jedoch, dass Gewalt in Städten ein deutlich größeres Problem ist als auf dem Land.

2006 konnte ich mit Kollegen vom National Institute of Mental Health in Bethesda (US-Bundesstaat Maryland) zudem nachweisen, dass Menschen mit genetischen Risikofaktoren für so genannte impulsive Gewalttaten eine übererregbare Amygdala aufweisen.

Stadtkinder mit Schizophrenierisiko

Wie sieht es nun bei der Schizophrenie aus? Bei ihr gilt nicht nur das Leben in einer Metropole, sondern vor allem die Geburt sowie das Aufwachsen in einem solchen Umfeld als Risiko. Auch hier fanden wir eine klare Antwort. Um die in einer Stadt verbrachte Kindheitszeit unserer Versuchspersonen zu quantifizieren, bildeten wir einen Wert aus den Lebensjahren 0 bis 15. Dabei zählte jedes Jahr, in dem der Proband überwiegend in einer Metropole gelebt hatte, drei Punkte; Lebensjahre in einer Kleinstadt zwei; eine dörfliche Umgebung brachte einen Punkt. In Summe ergab dies für jeden Probanden einen Wert zwischen 15 und 45.

Unsere Testpersonen mussten nun wiederum im Hirnscanner Denkaufgaben lösen, während sie ein Experimentator gehörig stresste. Als wir die Tomografiedaten auswerteten, fanden wir nur eine Hirnregion, die hochsignifikant mit unserem "Stadtscore" korrelierte: das perigenuale anteriore Zingulum (pACC; englisch perigenual anterior cingulate cortex). Je länger die Probanden in ihrer Kindheit in der Stadt gelebt hatten, umso stärker regte sich dieses zum limbischen System gehörende Areal unter sozialem Stress. Auch diesen Befund konnten wir mit einer zweiten Versuchsgruppe bestätigen.

Gestörter Regelkreis

Dass sich hier tatsächlich der soziale Stress des Stadtlebens auswirkt, lässt sich aus einem Kontrollexperiment schließen: Als wir weitere Probanden ebenso schwierige Denkaufgaben lösen ließen, ohne sie jedoch unter Druck zu setzen, fanden wir keinen Zusammenhang zwischen urbaner Herkunft und den Aktivitäten von Amygdala und pACC.

Das pACC ist aus mehreren Gründen besonders interessant: Erstens haben verschiedene Forscher wie etwa Tsutomu Takahashi von der Medizinischen und Pharmazeutischen Universität Toyama in Japan bei Schizophreniepatienten strukturelle Veränderungen im pACC gefunden. Sie treten mitunter schon im Anfangsstadium, ja sogar bei Probanden mit nur erhöhtem Krankheitsrisiko auf – also noch vor den ersten psychiatrischen Symptomen.

Zweitens ist diese Hirnregion sehr eng mit der Amygdala verknüpft. Anscheinend besteht zwischen beiden Arealen eine Rückkopplungsschleife, welche die Amygdala hemmt und insbesondere für die Verarbeitung negativer Emotionen eine wichtige Rolle spielt. Offensichtlich sind wir hier auf einen Regelkreis gestoßen, der durch die Geburt und das Leben in einer Großstadt beeinflusst werden kann.

Schutzfaktor Freundeskreis

Durch Vergleich der Tomografiedaten konnten wir die "funktionelle Konnektivität" abschätzen, also wie weit die beiden Hirnareale funktionell miteinander verknüpft waren. Wieder war der Regelkreis umso stärker beeinträchtigt, je länger die Probanden in einer Stadt aufgewachsen waren. Eine ähnlich gestörte Rückkopplung zwischen pACC und Amygdala hatten wir zusammen mit der Arbeitsgruppe von Daniel Weinberger vom National Institute of Mental Health 2005 bei Menschen gefunden, die auf Grund eines veränderten Gens für den Serotonintransporter 5-HTT schlechter mit negativen Lebenserfahrungen umgehen können. Das Zusammenwirken von Genen und Umwelt dürfte für das Risiko, an seelischen Erkrankungen wie Depression und Schizophrenie zu leiden, ausschlaggebend sein.

Es gibt jedoch auch schützende Mechanismen, die sich auf diesen Hirnkreislauf auswirken. So entdeckten Wissenschaftler um Lisa Feldman Barrett vom Massachusetts General Hospital in Charlestown (USA) 2011, dass das per Kernspintomografie gemessene Volumen der Amygdala mit der Größe des Freundes- und Bekanntenkreises ansteigt. Ein gut ausgebautes soziales Netz kann wiederum bekanntermaßen vor seelischen Störungen bewahren – und gerade dieser Schutz ist in anonymen Großstädten eher seltener gegeben.

Bereits ein Jahr zuvor hatte unsere Arbeitsgruppe herausgefunden, dass das Peptidhormon Vasopressin die Aktivität in Arealen des zingulären Kortex drosselt und die Rückkopplungsschleife mit der Amygdala fördert. Sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren beeinflussen demnach gemeinsam diesen Schaltkreis.

Suche nach den Ursachen

Die entscheidende nächste Frage lautet nun: Was für Ursachen stecken hinter der besonderen Stressverarbeitung bei Städtern? Wir wissen jetzt zwar, wie das Stadtleben das Risiko für psychische Erkrankungen steigern kann, nicht jedoch warum. Dass der pACC-Amygdala-Schaltkreis insbesondere in der Jugend sehr empfindlich auf Stress reagiert, zeigten bereits Tierversuche: 2003 fand die Arbeitsgruppe von Katharina Braun von der Universität Magdeburg heraus, dass sich die Verknüpfungen der Nervenzellen im Zingulum von Strauchratten (Octodon degus) nachhaltig veränderten, wenn die Tiere kurz nach der Geburt durch Isolation gestresst wurden.

Wir vermuten deshalb, dass die erhöhte Aktivität der besagten Hirnregionen nicht nur das Risiko für psychische Erkrankungen steigert – soziale Stressfaktoren in der Stadt könnten vielmehr selbst die eigentliche Ursache für diese Veränderungen sein. Der Nachweis hierfür steht aber noch aus. Wir müssen daher die jeweiligen Umweltfaktoren, mit denen Stadtmenschen konfrontiert sind, wie mangelnde Grünflächen, Lärm oder soziale Fragmentierung, genau erfassen und die Daten mit den Resultaten aus Tests mit bildgebenden Verfahren kombinieren.

Ein solcher Forschungsansatz könnte weit reichende Folgen haben: Bis zu jede dritte Schizophrenieerkrankung ließe sich vermeiden, wenn mehr Menschen in ländlicher Umgebung zur Welt kämen. Um das zu realisieren, dürfte es auf dem Land allerdings rasch voll werden!

Wir müssen stattdessen den Lebensraum Stadt so planen und gestalten, dass er für die psychische Gesundheit möglichst förderlich ist. Hierdurch könnten wir gesündere Lebenswelten schaffen und dabei endlich auch das eigentliche Ziel jeglicher Psychiatrie anvisieren: schwer wiegende psychische Störungen wie Depression oder Schizophrenie nicht nur zu behandeln, sondern den Ausbruch solcher Erkrankungen zu verhindern.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.