Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer Forschungsreise in den Tod

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier.

Für Johann David Michaelis (1717–1791) waren die Texte des Alten und Neuen Testaments mehr als nur göttliche Offenbarungen. Sie waren einzigartige Quellen zur Geschichte des Nahen Ostens, deren verborgene Geheimnisse es auch durch Nachforschungen vor Ort zu entlocken galt. Zum Beispiel durch Studien in jenen sagenumwobenen Gefilden, die die Römer »Arabia Felix« nannten, das »glückliche Arabien«, dem heutigen Jemen und Oman. Das altertümliche Arabisch der dort lebenden Menschen sei von unschätzbarem Wert für das Verständnis des biblischen Hebräisch, war der Göttinger Sprachwissenschaftler überzeugt.

Ab 1753 schmiedete Michaelis die ersten Pläne für eine Reise in den Orient. Was er als linguistische Feldforschung konzipiert hatte, nahm mit der Zeit immer gewaltigere Dimensionen an. Acht Jahre später war aus der Fahrt zur biblischen Textkritik die dänische Arabien-Expedition geworden. Als ihre Teilnehmer – ohne Michaelis – am 4. Januar 1761 in See stachen, gingen sie auf ein mit nie da gewesener Akribie vorbereitetes Unterfangen. Im Unterschied zu ähnlichen Missionen der Zeit diente es nicht kolonialen oder wirtschaftlichen Interessen, sondern einzig dem Erkenntnisgewinn.

Damit war die Expedition in gewisser Hinsicht sogar mehr als nur eine Forschungsreise. Sie war ein wissenschaftliches Manifest, ein Kind der Aufklärung, das die Grenzen des europäischen Wissens verschieben sollte. Und sie war das Todesurteil für fast alle Beteiligten. Nur einer kehrte zurück. Und doch überlebte die Expedition.

Dänemarks König Friedrich V. hatte erkannt, welches Potenzial darin lag, seine Nation als Förderer der Wissenschaften zu etablieren, großzügig hatte er Mittel bereitgestellt. Unter Außenminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff war der ursprüngliche Plan erweitert und ein Dreigespann von Wissenschaftlern zusammengestellt worden, bestehend aus einem Philologen, einem Botaniker, einem Kartografen; ihnen wurden ein Arzt, ein Zeichner und ein Bediensteter beiseitegestellt. Jeder der Forscher sollte in seinem Fachgebiet bahnbrechende Erkenntnisse liefern.

Fragen über Fragen

Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Teilnehmer lernten Arabisch, studierten astronomische Navigation, erforschten lokale Heilmethoden und übten sich in präziser Kartografie. Europaweit wurden Gelehrten darum gebeten, ihre wissenschaftlichen Anliegen und Erkenntnisinteressen zu formulieren. Es entstand ein 349-seitiger Katalog von rund 100 Fragen, die die Teilnehmer zu beantworten hatten. Der theoretische Rahmen war gesetzt. Doch die Praxis der Reise folgte ihren eigenen Gesetzen.

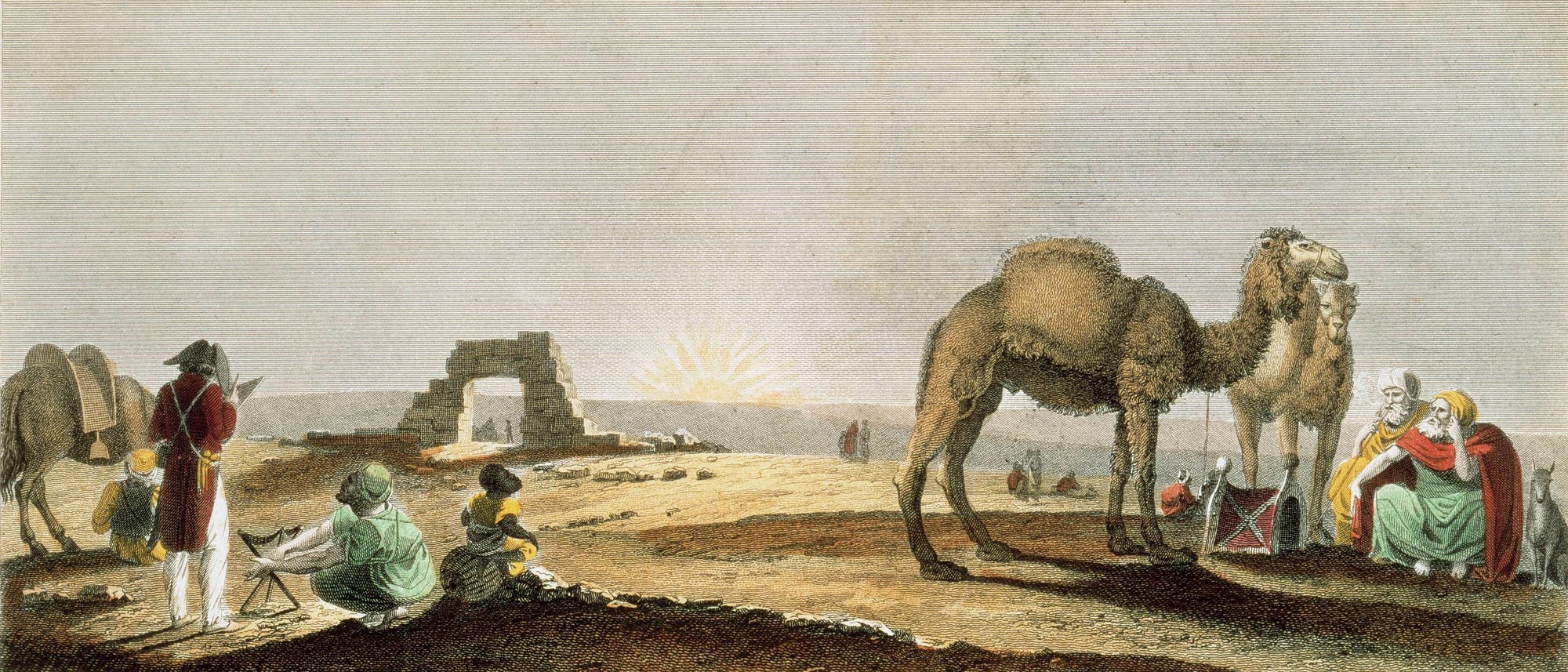

Die Route führte über Marseille, Istanbul und Kairo zunächst in den Jemen. Schon bald zeigte sich, dass die größte Bedrohung nicht etwa die Strapazen der Wüste oder die Skepsis der Einheimischen war, sondern eine allgegenwärtige, unsichtbare Gefahr: Krankheit.

Auch traten in der Gruppe von Beginn an Spannungen zu Tage. Besonders der dänische Philologe Friedrich Christian von Haven und der schwedische Botaniker Peter Forsskål gerieten immer wieder aneinander. Von Haven, ursprünglich von Michaelis als Kopf der Expedition vorgesehen, erwies sich als schwieriger Charakter. Er kaufte große Mengen Arsen, was seine Reisegefährten dazu veranlasste, einen Brief an Außenminister von Bernstorff zu schreiben – aus Angst, er könnte die Gruppe vergiften.

Tatsächlich war es von Haven selbst, der als Erster den Tod fand – allerdings nicht durch Arsen, sondern durch Malaria. Von Haven wurde zunehmend schwächer, delirierte in mehreren Sprachen und starb schließlich in der jemenitischen Hafenstadt Mokka. Sein letzter Tagebucheintrag: »Nach dem Mittag gewährte mir Gott, daran glaube ich, ein gesegnetes Ende.«

Sein Tod löste kaum Bedauern aus. Forsskål, sein schärfster Kritiker, notierte lapidar, dass die Reise nun einfacher werden würde. Doch das Sterben hatte gerade erst begonnen.

Wer ist der Nächste?

Forsskål, einer der herausragenden Köpfe der Expedition, widmete sich im Jemen mit unermüdlichem Eifer der Flora und Fauna. Er folgte den strengen Prinzipien seines Lehrers, des großen Carl von Linné, katalogisierte Pflanzen, dokumentierte Tierarten und legte eine der umfassendsten Sammlungen des 18. Jahrhunderts an. Doch auch er erkrankte an Malaria und starb kurz darauf.

Sein Tod war ein herber Verlust für die Wissenschaft. Wie Lawrence J. Baak in seinem Buch »Undying Curiosity« über die Expedition beschreibt, zeigte sich jetzt, anders als bei von Haven, echter Schmerz: Der deutsche Kartograf Carsten Niebuhr, bislang stiller Beobachter der Expedition, schrieb, dass Forsskål der einzige wahre Forscher unter ihnen gewesen sei. Er versprach, seine Ergebnisse zu bewahren und nach Europa zu bringen.

Doch auch nachdem die Gruppe den Jemen verlassen und Richtung Indien aufgebrochen war, ging das Sterben weiter. Der Zeichner Georg Wilhelm Bauernfeind, dessen Illustrationen die Expedition dokumentierten, starb noch unterwegs im Golf von Aden. Der Soldat Lars Berggren folgte ihm nur einen Tag später. Als die letzten beiden Überlebenden schließlich Bombay erreichten, erlag auch der Arzt Christian Carl Kramer seiner Krankheit.

Von sechs Expeditionsteilnehmern war nun nur noch einer übrig. Carsten Niebuhr.

Niebuhr hätte nach Europa zurückkehren können, doch er entschied sich dagegen. Statt in die Sicherheit Kopenhagens zu fliehen, reiste er weiter. In Indien kartierte er Städte und dokumentierte das Kastensystem. Im Persischen Golf kartierte er erstmals präzise die Küstenlinien und kopierte Inschriften antiker persischer Städte.

Niebuhr macht sich mit zwei Berichten unsterblich

Seine Beschreibungen hoben sich von denen vieler anderer europäischen Reisenden ab. Während andere die arabische Welt durch eine von Vorurteilen und Exotismus gefärbte Brille betrachteten, zeichnete Niebuhr ein nüchternes, analytisches Bild. Er erkannte den Jemen nicht als archaisches Überbleibsel der Antike, sondern als komplexe Gesellschaft mit eigener Geschichte und Dynamik. Seine Reise war mehr als eine geografische Erkundung – sie war ein erster Schritt zur modernen Ethnologie.

1767 kehrte Niebuhr nach Kopenhagen zurück. Sieben Jahre nach seinem Aufbruch. Er war nicht nur der einzige Überlebende der Expedition, sondern ihr wissenschaftliches Gedächtnis. In den folgenden Jahren veröffentlichte er seine Erkenntnisse in zwei Hauptwerken: »Beschreibung von Arabien« (1772) und die mehrbändige »Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern« (1774–1778).

Seine Karten wurden für Jahrzehnte zum Standard in Europa, und seine ethnografischen Beobachtungen beeinflussten Generationen von Forschern. Die von Forsskål gesammelten Pflanzen fanden Eingang in die Systematik der Biologie. Selbst die Keilschrifttafeln, die er in Persepolis dokumentierte, trugen später zur Entschlüsselung dieser Schrift bei.

Niebuhr selbst lebte bis 1815. Seine Bücher wurden nicht gleich als Sensation gefeiert, doch mit der Zeit wurde klar: Die dänische Arabien-Expedition hatte ein Fundament gelegt. Ein Fundament für eine Wissenschaft, die nicht auf Mythen und Spekulationen beruhte, sondern auf präziser Beobachtung und interdisziplinärer Forschung.

War die Expedition ein Erfolg? In politischer Hinsicht nicht – Dänemark wurde keine Wissenschaftsmacht. In menschlicher Hinsicht war sie eine Katastrophe – fünf von sechs Teilnehmern überlebten sie nicht. Und doch war sie eine der bedeutendsten Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben