Seismologie: Auferstanden aus Seebeben…

Starke Beben stehen im Allgemeinen für Zerstörung und Tod, denn sie machen alles dem Erdboden gleich. Neuere Erkenntnisse aus Japan erschüttern dieses Gewissheitsfundament.

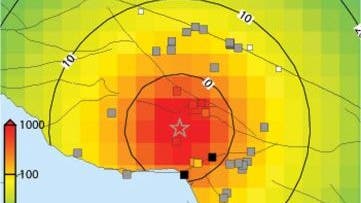

Es muss eine riesige Katastrophe gewesen sein, die das östliche Hokkaido vor knapp 350 Jahren heimgesucht hatte: Ein gigantisches Erdbeben schüttelte die Insel durch und löste turmhohe Wellen aus: Tsunamis, deren sandige Spuren heute noch kilometerweit im Inland zu finden sind. In ihrem Einflussbereich dürfte es keine Überlebenden gegeben haben.

Nun sind seismische Erschütterungen jedoch keine ungewöhnliche Erscheinung in Japan, denn hier taucht die Pazifische Platte in einer langen Subduktionszone – dem Japangraben – unter die Eurasische Platte, auf der die Insel liegt. Dabei verhaken sich immer wieder große Partien der beteiligten Erdkrusten. Wenn sie sich lösen oder zerbrechen, verschieben sie sich ruckartig, und der Boden beginnt zu zittern. Je größer die vorher aufgebauten Spannungen waren, desto stärkere Erschütterungen treten beim Beben auf.

Auch Tsunamis suchen Japans Küsten von Zeit zu Zeit heim: zumeist im Gefolge von Seebeben, dann und wann auch ausgelöst durch große Abrutschungen von Land ins Meer. Dabei werden enorme Wassermassen nach oben gedrückt oder weggeschoben und in Bewegung versetzt: Es bildet sich eine Welle mit langem Kamm. Auf hoher See ist sie harmlos, vielleicht nur eine sanfte Erhebung. Gelangt sie aber in flache Küstengewässer, staut sich der Wasserkörper immer höher und steiler auf, und schließlich trifft der Kaventsmann mit verheerender Wucht das Festland.

Solche Beben und Monsterwellen machen in der Regel alles dem Erdboden gleich. Nicht ins Bild passen aber Beobachtungen der Wissenschaftler um Yuki Sawai vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology im japanischen Higashi: Sie entdeckten auf Hokkaido Wälder, die erst nach diesem Erdbeben im 17. Jahrhundert auf ehemaligen Wattgebieten entstanden waren. Die permanente Anhebung der Flächen über den Meeresspiegel – und damit die Voraussetzung für die Bewaldung – musste also durch das Erdbeben ausgelöst worden sein.

Die Trockenlegung ging relativ schnell vor sich – zu schnell für eine Landbildung durch reine Erdablagerungen. Sie war aber auch zu langsam, um als unmittelbare Folge des Erdtremors zu gelten: In Bodenproben folgen auf die Tsunamisedimente erst nach und nach festländische Partikel. Der Prozess musste folglich längerfristig gewirkt haben.

Wie kam es aber trotz der immensen Zerstörungskraft der beiden Naturereignisse zu der an und für sich positiven Landgewinnung? Wie standen in diesem konkreten Fall Beben und Tsunami im Zusammenhang?

Nach Yuki Sawai spielte sich wahrscheinlich folgendes Szenario ab: Ein gewaltiges Seebeben vor der Küste Hokkaidos löste eine mächtige Flutwelle aus, die tief ins Landesinnere eindrang und dabei überall ihre Sande ablagerte. Die seismische Erschütterung war zudem so stark, dass die Plattengrenze zerbrach. Teile der Pazifischen Platte glitten deshalb nach geologischen Maßstäben schnell tiefer unter die Eurasische. Die Massen, die dabei unter die Insel rutschten, drückten das darüber liegende Material nach oben, und an der Küste entstand neues Festland. In den Jahrzehnten nach dem Schüttelschock wurden so küstennahe Marschen nach und nach um bis zu zwei Meter angehoben: Wald konnte entstehen.

Landwerdung erfolgte aber immer nur nach besonders starken Erdbeben. Schwächere Erschütterungen zogen – wenn überhaupt – immer nur geringe Hebungsraten nach sich. Sie konnten nie die Absenkungen der Insel als Folge der Subduktion wettmachen.

Trotz der Anhebungen stehen die Zeichen für Hokkaido deshalb langfristig wohl auf Untergang: Die abtauchende Pazifische Platte raspelt die Insel Stückchen für Stückchen ab und zieht sie wie ein Förderband langsam mit nach unten, wo sie dann im Erdmantel schmilzt.

Nun sind seismische Erschütterungen jedoch keine ungewöhnliche Erscheinung in Japan, denn hier taucht die Pazifische Platte in einer langen Subduktionszone – dem Japangraben – unter die Eurasische Platte, auf der die Insel liegt. Dabei verhaken sich immer wieder große Partien der beteiligten Erdkrusten. Wenn sie sich lösen oder zerbrechen, verschieben sie sich ruckartig, und der Boden beginnt zu zittern. Je größer die vorher aufgebauten Spannungen waren, desto stärkere Erschütterungen treten beim Beben auf.

Auch Tsunamis suchen Japans Küsten von Zeit zu Zeit heim: zumeist im Gefolge von Seebeben, dann und wann auch ausgelöst durch große Abrutschungen von Land ins Meer. Dabei werden enorme Wassermassen nach oben gedrückt oder weggeschoben und in Bewegung versetzt: Es bildet sich eine Welle mit langem Kamm. Auf hoher See ist sie harmlos, vielleicht nur eine sanfte Erhebung. Gelangt sie aber in flache Küstengewässer, staut sich der Wasserkörper immer höher und steiler auf, und schließlich trifft der Kaventsmann mit verheerender Wucht das Festland.

Solche Beben und Monsterwellen machen in der Regel alles dem Erdboden gleich. Nicht ins Bild passen aber Beobachtungen der Wissenschaftler um Yuki Sawai vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology im japanischen Higashi: Sie entdeckten auf Hokkaido Wälder, die erst nach diesem Erdbeben im 17. Jahrhundert auf ehemaligen Wattgebieten entstanden waren. Die permanente Anhebung der Flächen über den Meeresspiegel – und damit die Voraussetzung für die Bewaldung – musste also durch das Erdbeben ausgelöst worden sein.

Die Trockenlegung ging relativ schnell vor sich – zu schnell für eine Landbildung durch reine Erdablagerungen. Sie war aber auch zu langsam, um als unmittelbare Folge des Erdtremors zu gelten: In Bodenproben folgen auf die Tsunamisedimente erst nach und nach festländische Partikel. Der Prozess musste folglich längerfristig gewirkt haben.

Wie kam es aber trotz der immensen Zerstörungskraft der beiden Naturereignisse zu der an und für sich positiven Landgewinnung? Wie standen in diesem konkreten Fall Beben und Tsunami im Zusammenhang?

Nach Yuki Sawai spielte sich wahrscheinlich folgendes Szenario ab: Ein gewaltiges Seebeben vor der Küste Hokkaidos löste eine mächtige Flutwelle aus, die tief ins Landesinnere eindrang und dabei überall ihre Sande ablagerte. Die seismische Erschütterung war zudem so stark, dass die Plattengrenze zerbrach. Teile der Pazifischen Platte glitten deshalb nach geologischen Maßstäben schnell tiefer unter die Eurasische. Die Massen, die dabei unter die Insel rutschten, drückten das darüber liegende Material nach oben, und an der Küste entstand neues Festland. In den Jahrzehnten nach dem Schüttelschock wurden so küstennahe Marschen nach und nach um bis zu zwei Meter angehoben: Wald konnte entstehen.

Landwerdung erfolgte aber immer nur nach besonders starken Erdbeben. Schwächere Erschütterungen zogen – wenn überhaupt – immer nur geringe Hebungsraten nach sich. Sie konnten nie die Absenkungen der Insel als Folge der Subduktion wettmachen.

Trotz der Anhebungen stehen die Zeichen für Hokkaido deshalb langfristig wohl auf Untergang: Die abtauchende Pazifische Platte raspelt die Insel Stückchen für Stückchen ab und zieht sie wie ein Förderband langsam mit nach unten, wo sie dann im Erdmantel schmilzt.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.