Planetenforschung: Messenger bei Merkur: die ersten Ergebnisse

© NASA / JHUAPL / Carnegie Institution of Washington (Ausschnitt)

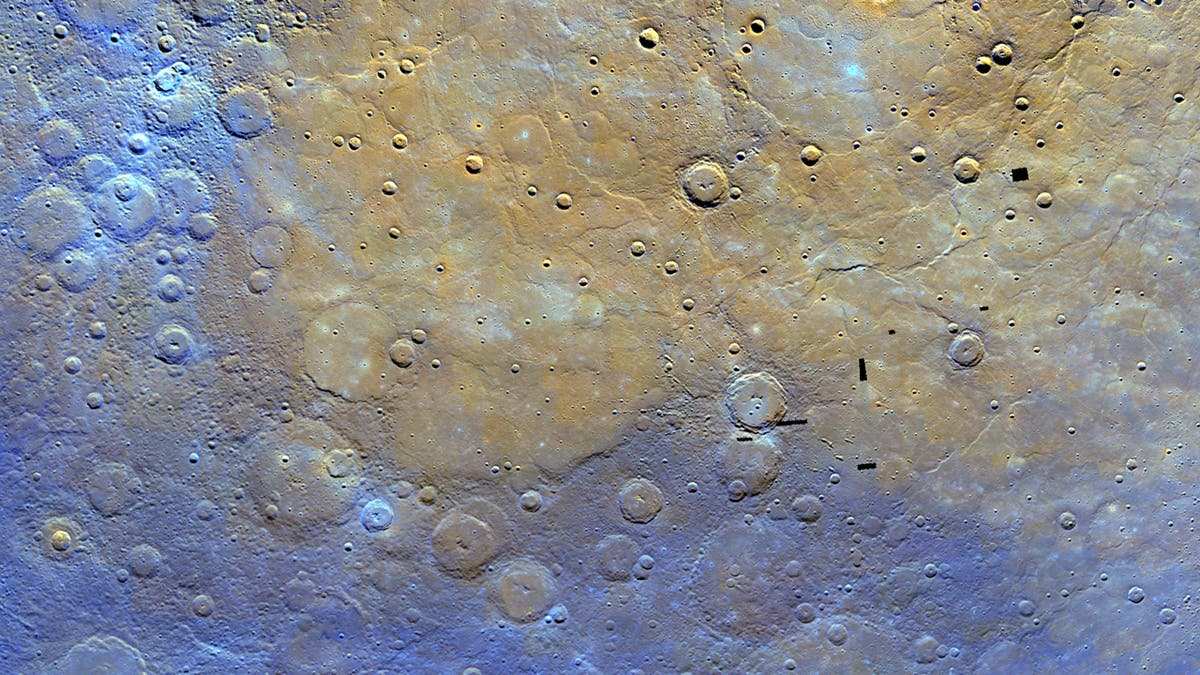

© Falschfarbenbild der Merkuroberfläche (Ausschnitt)

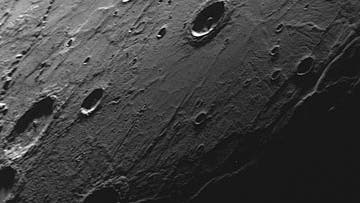

Falschfarbenbild der Merkuroberfläche | Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der Merkurkruste treten auf diesem Falschfarbenbild hervor. Die orangefarbenen Bereiche bestehen überwiegend aus erstarrter basaltischer Lava. Sie weisen weniger Einschlagkrater auf als die bläuliche Umgebung und sind somit weniger alt.

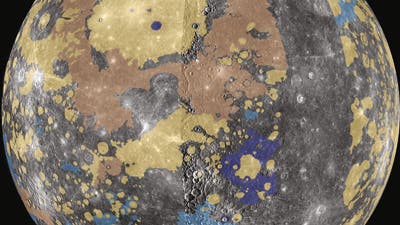

Die Aufnahmen des Kamerasystems fokussierten sich in den ersten drei Monaten der Mission vor allem auf die Nordhalbkugel Merkurs. Bislang waren diese Gebiete bei den Vorbeiflügen von Mariner 10 und Messenger im Vorfeld der Orbitalmission nur unvollständig und unter sehr flachen Blickwinkeln erfasst worden, was ihre geologische Interpretation erschwert. Ein Großteil der Nordhalbkugel wird von relativ glatten Ebenen eingenommen, die vulkanischen Ursprungs sind. Offenbar spielte Vulkanismus auf Merkur eine noch wesentlich größere Rolle als auf dem so ähnlich wirkenden Erdmond. Die vulkanischen Ablagerungen sind zum Teil wohl mehrere Kilometer dick.

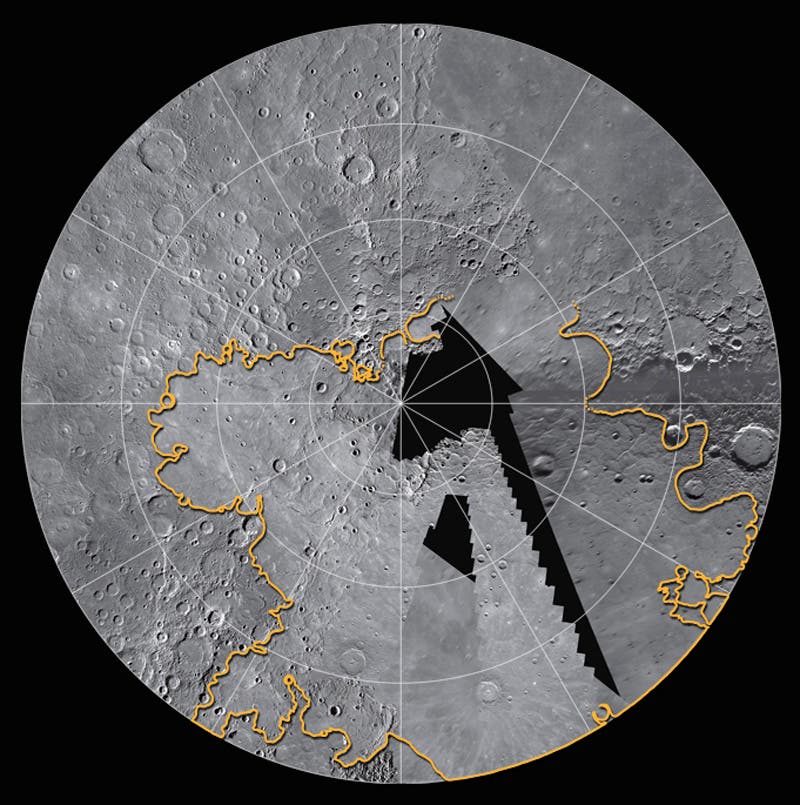

© NASA / JHUAPL / Carnegie Institution of Washington (Ausschnitt)

Der Nordpol von Merkur | Noch nicht vollständig erfasst ist das Umfeld des Merkur-Nordpols. Die gelbliche Linie umrandet die glatten Ebenen, die realtiv wenige Einschlagkrater aufweisen und vulkanischen Ursprungs sind.

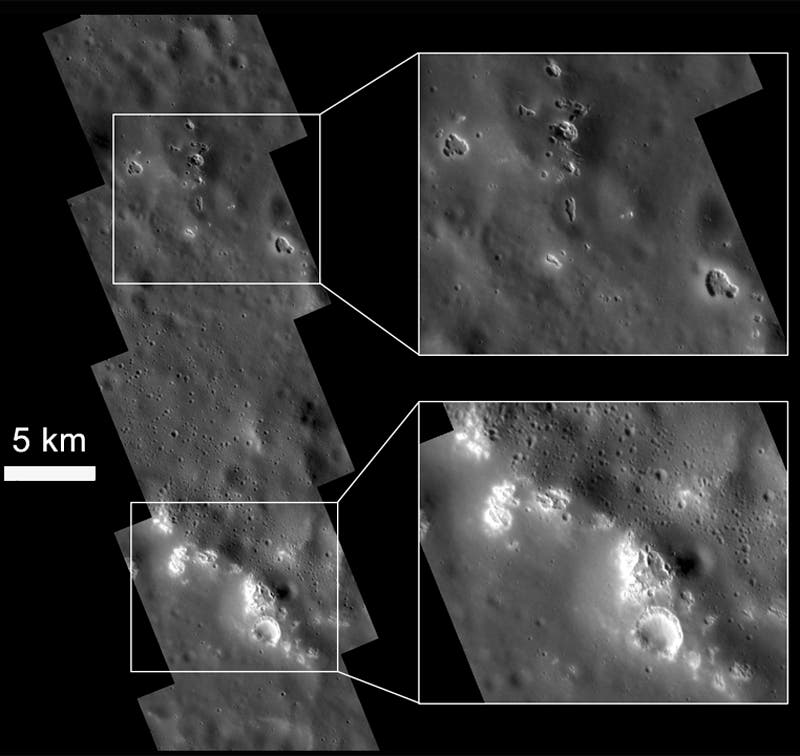

© NASA / JHUAPL / Carnegie Institution of Washington (Ausschnitt)

Helle Flecken in Einschlagkratern | Diese hellen Löcher in Einschlagkratern Merkurs wurden mit der US-Raumsonde Messenger entdeckt. Sie gehen wahrscheinlich auf vulkanische Aktivität zurück.

Wie Brett Denevi, ein Wissenschaftler am Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University im US-Bundesstaat Maryland mitteilte, wirken diese Regionen wie angeätzt. Derartige Strukturen sind auf dem Mond oder den anderen erdähnlichen Planeten nicht bekannt. Geologisch scheinen diese Strukturen relativ jung zu sein und weisen auf einen höheren Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Merkurkruste im Vegleich zum Mond hin. Dies wird auch von den Messungen des Spektrometers unterstützt, die belegen, dass sich die Verhältnisse wichtiger Elementevorkommen in der Merkurkruste deutlich von denjenigen des Erdmonds unterscheiden.

Insbesondere interessant ist der Nachweis relativ großer Gehalte an Schwefel, der vor allem in Sulfidmineralen auftritt. Offenbar war das Material, aus dem sich Merkur vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren bildete, weniger stark oxidiert als die Urmaterie, aus der sich Erde, Mond und Mars zusammenballten. Möglicherweise sind schwefelhaltige Gase auch einer der Antriebsmotoren des weit verbreiteten Vulkanismus auf Merkur.

Die Messungen mit dem Laserhöhenmesser zeigen bislang, dass auf Merkur maximale Höhenunterschiede von rund neun Kilometern auftreten. Der sonnennächste Planet weist somit deutlich geringere Höhenunterschiede auf als die Erde mit einer Maximalspanne von rund 20 Kilometern und Mars mit mehr als 30 Kilometern. Insbesondere die nördliche Polarregion ist auch aus dem Blick des Höhenmessers ausgesprochen flach und hat nur wenig Relief.

Die Höhendaten belegen auch, dass die Einschlagkrater in Nordpolnähe tief genug sind, so dass niemals Sonnenlicht in sie hineinfällt. Merkurs Rotationsachse steht praktisch senkrecht auf seiner Umlaufbahn, so dass der Planet keine Jahreszeiten durchläuft. Somit könnte es am Boden der ewig dunklen Krater kalt genug sein, dass sich dort größere Mengen flüchtiger Stoffe wie Wasser über Milliarden von Jahren hinweg halten könnten. Vor rund 20 Jahren waren auf Radarbildern Merkurs, die mit erdgebundenen Radioteleskopen entstanden, in der Nähe beider Pole helle Flecken aufgefallen, deren Reflexionseigenschaften im Radarbereich Wassereis sehr ähnlich sind. Eine der Aufgaben Messengers ist es herauszufinden, ob sich in den polnahen Kratern von Merkur wirklich Wassereis befindet.

Messenger soll Merkur noch mindestens bis März 2012 umrunden und ihn weiter im Detail erforschen. Die bisherigen Ergebnisse sind erst ein kleiner Vorgeschmack dessen, was im Datenschatz der Mission noch so alles schlummert. Die Auswertung hat gerade erst begonnen und wird die beteiligten Wissenschaftler noch auf Jahre hinaus beschäftigen. Sollte die Raumsonde nach Abschluss der Primärmission noch in gutem Zustand sein, so wird ihr Flug mit Sicherheit verlängert. Eine Entscheidung hierzu wird wohl im nächsten Früghjahr fallen.

Tilmann Althaus

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben