Neurologie: Blind in Ton und Raum

Manche Menschen sind regelrecht melodientaub – sie hören nicht, ob ein folgender Ton höher oder niedriger ist als der vorangegangene. Doch ernten sie damit nicht nur schlechte Noten beim Vorsingen: Auch Darstellende Geometrie wäre nicht ihr Fach, denn sie zeigen zudem deutliche Schwächen in ihrer räumlichen Vorstellungskraft. Sind Hormone der Schlüssel?

© mit frdl. Gen. von Ann-Kristin Ebert (Ausschnitt)

Musik liegt uns im Blut. Mögen jetzt auch viele protestieren, sie könnten doch gar nicht singen geschweige denn ein Instrument spielen und auch den Takt beim Tanzen wenn überhaupt nur mühsam halten – wir reagieren, oft ganz unbewusst, auf Töne, Melodien und Rhythmus. Kinder krähen begeistert und unbeeindruckt von der Klangqualität erste Lieder mit und hüpfen zu Beschallung verschiedenster Musikrichtungen. Später jedoch wagt so mancher aus Verlegenheit nicht mehr, einzustimmen und mitzuschmettern. Dabei fehlt die Tonsicherheit meist nur wegen mangelnder Übung.

Bei einigen Menschen jedoch helfen selbst Gesangstunden nicht: Obwohl sie ganz normal hören und sprechen können, sind sie einfach nicht in der Lage, gezielt bestimmte Töne zu singen oder Tonhöhen zu unterscheiden. 1878 erstmals als Tontaubheit beschrieben, ist über diese so genannte Amusie noch recht wenig bekannt. Sie zeigt sich bereits im Kindesalter und umfasst teilweise nur einzelne Bereiche wie Melodienerkennung oder Taktgefühl. Aber nicht jeder, der nicht singen kann, leidet an Amusie: Nur etwa vier Prozent der Durchschnittsbevölkerung sind davon betroffen.

Musiker mit Raumgefühl

Und offenbar ist das nicht ihre einzige Schwäche, wie Katie Douglas und David Bilkey von der Universität Otago in Neuseeland herausgefunden haben. Sie hatten 34 Studenten mit einem standardisierten Test in drei Gruppen eingestuft – Musiker, Nicht-Musiker und Amusiker. Alle waren etwa 22 Jahre alt und hörten um die zwei Stunden Musik pro Tag. Nur im eigenen Training zeigten sich Unterschiede: Die Musiker hatten im Mittel 15 Jahre Musikunterricht, während die anderen beiden Gruppen im Schnitt nicht einmal zwei Jahre Derartiges genossen hatten. Und: Die Gruppe der Amusiker bestand aus zwei Männern und sechs Frauen – sonst war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

Als die Probanden nun im ersten Durchgang bei einer ihnen bekannten Melodie entscheiden sollten, ob der zweite Ton höher lag als der erste, schnitten erwartungsgemäß die musikalisch Versierteren weitaus besser ab als die Amusianer. Und auch im nächsten Experiment verteilten sich die Punkte nach diesem Muster – nur ging es diesmal um etwas ganz anderes: Die Teilnehmer sollten bei zwei 3D-Darstellungen entscheiden, ob es sich um denselben Körper handelt, der nur gedreht wurde. Kein Fall also für Musikalität, sondern für räumliches Vorstellungsvermögen.

Was auf den ersten Blick so unzusammenhängend wirkt, ist so weit auseinander nicht. Unser Musikempfinden ist eng mit räumlichen Vorstellungen verbunden: Wir bezeichnen Töne als "hoch" und "tief", und in Versuchen hat sich gezeigt, dass dies großen Einfluss auf die Fehlerquote hat. Sollten Teilnehmer einer anderen Studie auf einer Tastatur einen höheren Ton mit einer unten liegenden Taste (wie "b") bestätigen, während für einen tieferen Ton eine weiter oben positionierte Taste reserviert war (zum Beispiel "i"), schnitten sie schlechter ab als bei umgekehrter Anordnung – also tiefer Ton, untere Taste, hoher Ton, obere Taste. Irgendein Zusammenhang also zwischen Raum und Ton steckt in uns.

Beides gleichzeitig geht nicht

Wie stark die Leistungsfähigkeit bei der mentalen Rotation – also dem Drehen eines Objektes vor dem inneren Auge – und die Musikbegabung wirklich verknüpft sind, demonstrierten Douglas und Bilkey in einem weiteren Versuch, in dem sie ihre Studenten die vorangegangenen Tests noch einmal simultan absolvieren ließen. Hier triumphierten nun die Amusiker: Sie waren nicht nur schneller in ihren Antworten, sondern zeigten auch eine etwas geringere Fehlerquote. Die enge Verbundenheit der beiden Fähigkeiten bei den musikalischen Testteilnehmern wirkte sich hier offenbar hemmend aus – dass beides parallel gefordert war, störte wohl die jeweilige korrekte Verarbeitung der Reize.

Und wie lässt sich dieses ungewöhnlich anmutende Paar an Fähigkeiten erklären? Vorsorglich räumten die Forscher erst einmal den möglichen Vorwurf aus, es handle sich um die Folge des verzerrten Geschlechterverhältnisses in der Amusiker-Gruppe: Zwar waren Frauen in der Überzahl, die bekannt dafür sind, bei solchen mentalen Rotationsübungen schlechter abzuschneiden. Doch zeigten hier keineswegs, wie dann zu erwarten gewesen wäre, die beiden Männer die besten Ergebnisse. Und auch eine gründlichere statistische Analyse offenbarte nach dem Herausrechnen des Geschlechts einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Musikalität und dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Offen allerdings bleibt die Frage, ob vielleicht mehr Frauen von Amusie betroffen sind – denn auch in einer früheren Arbeit stellten sie über die Hälfte in dieser Gruppe.

Dass die beiden Phänomene miteinander auftreten, heißt aber nicht unbedingt, dass sie ursächlich verknüpft sind. Vielleicht sind sie gänzlich unabhängig voneinander, werden aber von einem auf beide wirkenden Faktor kontrolliert. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Hormon Testosteron, so die Forscher. Es wird dafür verantwortlich gemacht, im Fötus die Entwicklung der rechten Hirnhälfte zu fördern – und dort sitzen entscheidende Areale für Musikalität und räumliches Wahrnehmungsvermögen. So machen Frauen, die als Föten höheren Testosteronspiegeln ausgesetzt waren, mehr Punkte bei der mentalen Rotation als Geschlechtsgenossinnen ohne Testosteron-Mehrversorgung. Auch schwanken die weiblichen Fähigkeiten zur inneren 3D-Drehung mit dem Menstruationszyklus und zeigen neben dem positiven Zusammenhang mit Testosteron einen negativen solchen mit Östrogenen.

Ein Hormon, viele Wirkungen

Noch eine Verknüpfung ist bekannt: Menschen, die im Verhältnis zum Zeigefinger einen langen Ringfinger besitzen, punkten ebenfalls beim mentalen Rotationstest. Wieder eignet sich Testosteron als Erklärung, denn ein weiterer Effekt des Hormons im Mutterleib soll sein, die Fingerlängen zu bestimmen. Und es gibt Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen vergleichsweise langen Ringfingern und überdurchschnittlicher Musikalität herstellen.

Zusammengefasst würde das bedeuten: Wächst ein Embryo unter hohen Testosterongehalten heran, könnte er lange Ringfinger entwickeln, gute Noten in Darstellender Geometrie ernten und als Opernsänger an der Mailänder Scala brillieren. Wohlgemerkt Sänger, nicht Sängerin: Frauen wären davon nur durch Extra-Medikation, Krankheiten der Mutter oder einen Zwillingsbruder betroffen. Warum aber sind dann gerade Männer, denen doch anscheinend die musikalische Überlegenheit in die Wiege gelegt wurde, derart Mangelware im Hobby-Chor?

Bei einigen Menschen jedoch helfen selbst Gesangstunden nicht: Obwohl sie ganz normal hören und sprechen können, sind sie einfach nicht in der Lage, gezielt bestimmte Töne zu singen oder Tonhöhen zu unterscheiden. 1878 erstmals als Tontaubheit beschrieben, ist über diese so genannte Amusie noch recht wenig bekannt. Sie zeigt sich bereits im Kindesalter und umfasst teilweise nur einzelne Bereiche wie Melodienerkennung oder Taktgefühl. Aber nicht jeder, der nicht singen kann, leidet an Amusie: Nur etwa vier Prozent der Durchschnittsbevölkerung sind davon betroffen.

Musiker mit Raumgefühl

Und offenbar ist das nicht ihre einzige Schwäche, wie Katie Douglas und David Bilkey von der Universität Otago in Neuseeland herausgefunden haben. Sie hatten 34 Studenten mit einem standardisierten Test in drei Gruppen eingestuft – Musiker, Nicht-Musiker und Amusiker. Alle waren etwa 22 Jahre alt und hörten um die zwei Stunden Musik pro Tag. Nur im eigenen Training zeigten sich Unterschiede: Die Musiker hatten im Mittel 15 Jahre Musikunterricht, während die anderen beiden Gruppen im Schnitt nicht einmal zwei Jahre Derartiges genossen hatten. Und: Die Gruppe der Amusiker bestand aus zwei Männern und sechs Frauen – sonst war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

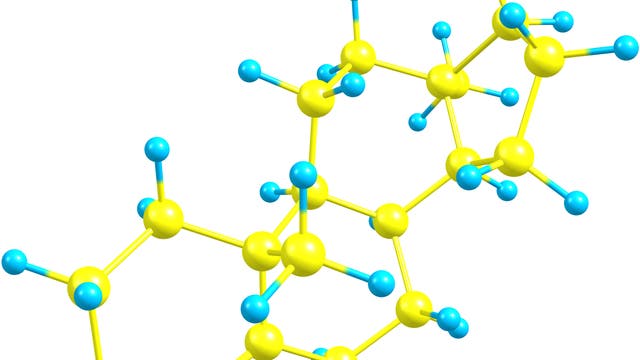

Als die Probanden nun im ersten Durchgang bei einer ihnen bekannten Melodie entscheiden sollten, ob der zweite Ton höher lag als der erste, schnitten erwartungsgemäß die musikalisch Versierteren weitaus besser ab als die Amusianer. Und auch im nächsten Experiment verteilten sich die Punkte nach diesem Muster – nur ging es diesmal um etwas ganz anderes: Die Teilnehmer sollten bei zwei 3D-Darstellungen entscheiden, ob es sich um denselben Körper handelt, der nur gedreht wurde. Kein Fall also für Musikalität, sondern für räumliches Vorstellungsvermögen.

Was auf den ersten Blick so unzusammenhängend wirkt, ist so weit auseinander nicht. Unser Musikempfinden ist eng mit räumlichen Vorstellungen verbunden: Wir bezeichnen Töne als "hoch" und "tief", und in Versuchen hat sich gezeigt, dass dies großen Einfluss auf die Fehlerquote hat. Sollten Teilnehmer einer anderen Studie auf einer Tastatur einen höheren Ton mit einer unten liegenden Taste (wie "b") bestätigen, während für einen tieferen Ton eine weiter oben positionierte Taste reserviert war (zum Beispiel "i"), schnitten sie schlechter ab als bei umgekehrter Anordnung – also tiefer Ton, untere Taste, hoher Ton, obere Taste. Irgendein Zusammenhang also zwischen Raum und Ton steckt in uns.

Beides gleichzeitig geht nicht

Wie stark die Leistungsfähigkeit bei der mentalen Rotation – also dem Drehen eines Objektes vor dem inneren Auge – und die Musikbegabung wirklich verknüpft sind, demonstrierten Douglas und Bilkey in einem weiteren Versuch, in dem sie ihre Studenten die vorangegangenen Tests noch einmal simultan absolvieren ließen. Hier triumphierten nun die Amusiker: Sie waren nicht nur schneller in ihren Antworten, sondern zeigten auch eine etwas geringere Fehlerquote. Die enge Verbundenheit der beiden Fähigkeiten bei den musikalischen Testteilnehmern wirkte sich hier offenbar hemmend aus – dass beides parallel gefordert war, störte wohl die jeweilige korrekte Verarbeitung der Reize.

Und wie lässt sich dieses ungewöhnlich anmutende Paar an Fähigkeiten erklären? Vorsorglich räumten die Forscher erst einmal den möglichen Vorwurf aus, es handle sich um die Folge des verzerrten Geschlechterverhältnisses in der Amusiker-Gruppe: Zwar waren Frauen in der Überzahl, die bekannt dafür sind, bei solchen mentalen Rotationsübungen schlechter abzuschneiden. Doch zeigten hier keineswegs, wie dann zu erwarten gewesen wäre, die beiden Männer die besten Ergebnisse. Und auch eine gründlichere statistische Analyse offenbarte nach dem Herausrechnen des Geschlechts einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Musikalität und dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Offen allerdings bleibt die Frage, ob vielleicht mehr Frauen von Amusie betroffen sind – denn auch in einer früheren Arbeit stellten sie über die Hälfte in dieser Gruppe.

Dass die beiden Phänomene miteinander auftreten, heißt aber nicht unbedingt, dass sie ursächlich verknüpft sind. Vielleicht sind sie gänzlich unabhängig voneinander, werden aber von einem auf beide wirkenden Faktor kontrolliert. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Hormon Testosteron, so die Forscher. Es wird dafür verantwortlich gemacht, im Fötus die Entwicklung der rechten Hirnhälfte zu fördern – und dort sitzen entscheidende Areale für Musikalität und räumliches Wahrnehmungsvermögen. So machen Frauen, die als Föten höheren Testosteronspiegeln ausgesetzt waren, mehr Punkte bei der mentalen Rotation als Geschlechtsgenossinnen ohne Testosteron-Mehrversorgung. Auch schwanken die weiblichen Fähigkeiten zur inneren 3D-Drehung mit dem Menstruationszyklus und zeigen neben dem positiven Zusammenhang mit Testosteron einen negativen solchen mit Östrogenen.

Ein Hormon, viele Wirkungen

Noch eine Verknüpfung ist bekannt: Menschen, die im Verhältnis zum Zeigefinger einen langen Ringfinger besitzen, punkten ebenfalls beim mentalen Rotationstest. Wieder eignet sich Testosteron als Erklärung, denn ein weiterer Effekt des Hormons im Mutterleib soll sein, die Fingerlängen zu bestimmen. Und es gibt Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen vergleichsweise langen Ringfingern und überdurchschnittlicher Musikalität herstellen.

Zusammengefasst würde das bedeuten: Wächst ein Embryo unter hohen Testosterongehalten heran, könnte er lange Ringfinger entwickeln, gute Noten in Darstellender Geometrie ernten und als Opernsänger an der Mailänder Scala brillieren. Wohlgemerkt Sänger, nicht Sängerin: Frauen wären davon nur durch Extra-Medikation, Krankheiten der Mutter oder einen Zwillingsbruder betroffen. Warum aber sind dann gerade Männer, denen doch anscheinend die musikalische Überlegenheit in die Wiege gelegt wurde, derart Mangelware im Hobby-Chor?

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.