Lexikon der Biologie: Selektion

Selektionw [von *selekt- ; Adj. selektiv, Verb selektieren], 1) Evolutionsbiologie: natürliche Selektion, natürliche Auslese, natürliche Zuchtwahl, ein von den Merkmalsausprägungen (Phänotyp) der Individuen abhängiger Vorgang. Individuen einer Art mit unterschiedlichen Phänotypen konkurrieren miteinander um ökologische Ressourcen sowie Geschlechtspartner und haben daher einen unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg(Fitness). Den Prozeß, der zu diesem relativen Erfolg führt, nennt man Selektion. Über Generationen führt dieser Vorgang der Selektion zur Veränderung der Angepaßtheit (Adaptation, Anpassung; Evolution). Mit der Selektionstheorie hat C.R. Darwin (1859) eine naturwissenschaftliche, d.h. kausale Erklärung für die Entstehung der zweckmäßigen Organisation (Bauplan) und Angepaßtheit der Organismen gefunden. H. Spencer (1862) ersetzte den Terminus der Selektion durch den leicht als Tautologie falsch zu verstehenden Terminus vom „survival of the fittest“, der unglücklicherweise von Darwin übernommen wurde (Daseinskampf). Bestimmte Individuen werden jedoch nicht aufgrund dessen, daß sie in irgendeinem unklaren und daher tautologischen Sinne am besten zum Überleben geeignet sind, zu Eltern einer neuen Generation, sondern ausschließlich durch den Besitz von bestimmten definierten Merkmalen, die sie gegenüber Individuen mit anderer Merkmalsausprägung adaptiv überlegen machen. Die Fitness aufgrund bestimmter Merkmale und deren genetische Basis sind empirisch überprüfbar (Adaptationswert, inclusive fitness). Der Ausdruck Spencers ist also nicht als Tautologie (Überleben des Überlebenden), sondern als (wissenschaftliche) Prognose für den Fortpflanzungserfolg bestimmter Individuen aufgrund von deren Eigenschaften zu verstehen: Das Prinzip der Selektion beruht zusammenfaßt darauf, daß die Individuen einer Population mit sexueller Fortpflanzung alle verschieden voneinander sind. Unter diesen Individuen befinden sich dann immer solche, die aufgrund ihrer genetischen Beschaffenheit Phänotypen ausbilden, die unter gegebenen Umweltbedingungen besser zur Fortpflanzung geeignet sind als die anderer Individuen. Evolution durch Selektion ist damit ein Prozeß, der in 2 Schritten erfolgt. Durch Mutation und Rekombination wird eine große genetische Variation erzeugt (genetische Flexibilität, Variabilität). Die Entstehung dieser Variation ist zufällig und steht in keinem kausalen Zusammenhang zu den Erfordernissen zum Überleben, auf die der Organismus in seiner Umwelt trifft. Durch Selektion wird aus dieser Variation in einem zweiten Schritt ausgewählt. Dieser Prozeß besteht nicht in einer einseitigen Wirkung der Umwelt auf den Organismus (Anlage-Umwelt-Diskussion, Genotyp-Umwelt-Interaktion), sondern Selektion ist immer die Resultante aus der Wechselwirkung zwischen den Eigenschaften des jeweiligen Organismus und den Bedingungen der jeweiligen Umwelt. – Selektion ist ein statistischer (Statistik) Vorgang, in dessen Verlauf Träger einer „günstigeren“ Merkmalsausprägung mit größerer Wahrscheinlichkeit länger leben (überleben) und daher mehr Nachkommen hinterlassen als solche mit „ ungünstigerer“ Merkmalsausprägung. Selektion ist damit ein Vorgang, der sich ausschließlich zwischen den Individuen (Individuum) ein und derselben Art abspielen kann. – Selektion wird häufig als der gerichtete Teil der Evolution angesehen. Aus der Wechselwirkung von Organismus und Umwelt ergibt sich jedoch ein „Schrotschußprinzip“, bei dem von den ungezielt in alle Richtungen streuenden Schrotkörnern (Umweltfaktoren; ökologische Faktoren) einige zufällig auf passende Objekte (Merkmale) treffen. Erst durch das Auftreffen werden diese zum „Ziel“, d.h., sie werden „ausgewählt“ und „angepaßt“. In der Rekonstruktion können die Zufallstreffer (Zufall) dann im Nachhinein als die „zielgerichteten und zweckmäßigen Anpassungen“ erscheinen. – Je nach der Wirkung auf die Population unterscheidet man verschiedene Formen der Selektion. Bei der statischen Selektion bleibt das Maximum der Merkmalsausprägungen in der Population erhalten. Bei der dynamischen Selektion wird das Maximum verschoben ( Selektion I ). Starke Selektionsdrücke (Selektionsdruck) führen zu reduzierender Selektion, durch welche die genetische Variation von einer Generation zur nächsten eingeschränkt wird ( vgl. Abb. a). Die stabilisierende Selektion ( vgl. Abb. b) schränkt nur die Variation der Elterntiere ein, während die der Jungtiere der nächsten Generation durch Mutation und Rekombination wieder genauso groß ist wie in der vorhergehenden Generation (Mutations-Selektions-Gleichgewicht). Wird die Häufigkeit von Merkmalsausprägungen zu einem neuen Maximum hin verschoben, so spricht man von transformierender Selektion (gerichtete Selektion; vgl. Abb. c). Die disruptive Selektion (aufspaltende, diversifizierende Selektion) zeigt, daß die Variation durch Selektion nicht unbedingt reduziert wird, sondern in diesem Fall in Richtung auf 2 Optima zweigipfelig aufgespalten werden kann ( vgl. Abb. d). Aufspaltende Selektion kann wahrscheinlich zur sympatrischen Artbildung (Sympatrie) führen. – Die Selektion kann auch bewirken, daß die bestehende Vielfalt innerhalb einer Population trotz hoher Selektionsdrücke erhalten bleibt, indem sie verschiedene Phänotypen je nach Häufigkeit stärker oder schwächer ausliest (frequenzabhängige Selektion, apostatische Selektion). – Entgegen der Vorstellung Darwins, daß die Selektion nur langsam wirkt und ihre Ergebnisse daher nur über größere Zeiträume sichtbar würden, weisen neuere Untersuchungen darauf hin, daß Selektion auch relativ schnell innerhalb von Jahrzehnten oder sogar Jahren zu nachweisbaren Resultaten führen kann (Evolutionsrate [Kleindruck]). Je nach Klimabedingungen (Klima) können sich z.B. die Schnabelgrößen von Galapagosfinken (Darwinfinken; Galapagosinseln II ) verändern. Aufgrund des Nahrungsangebots an harten bzw. weichen Samen vergrößert sich die Schnabelhöhe des Mittleren Grundfinken (Geospiza fortis) in trockenen Jahren, während sie in feuchten Jahren abnimmt (oszillierende Selektion). – Der Evolutionsprozeß, durch den in der Regel ein aufgrund besonderer Eigenschaften (auffällige Strukturen und Verhaltensweisen) für Weibchen attraktives Männchen (Attraktivität, Fishers Prozeß) größere Fortpflanzungschancen gewinnt, war von Darwin als sexuelle Selektion (geschlechtliche Zuchtwahl) bezeichnet worden. Der oft auffällige Sexualdimorphismus wird durch die sexuelle Selektion erklärbar. Das Prinzip der „Wahl durch Weibchen“ (female choice; Weibchenwahl) ist heute allgemein akzeptiert (epigame Selektion). Es beruht darauf, daß die Investition eines Weibchens in die Nachkommen (elterlicher Aufwand) vielfach größer ist als die eines Männchens. Daher ist auch der Verlust an Fitness, den ein Weibchen durch eine schlechte Entscheidung bei der Wahl des Geschlechtspartners durch die Produktion weniger geeigneter Nachkommen erleidet, größer als der des Männchens. – Der sexuellen Selektion wird zugeschrieben, daß Prachtkleider (z.B. bei Paradiesvögeln; Selektion III ) sowie Merkmale zum Imponieren (Imponierverhalten) und Rivalenkampf (z.B. Geweihe der Hirsche) „exzessiv“ ausgebildet werden können (atelische Bildungen). Sie wird daher häufig in Gegensatz zur natürlichen Selektion gesetzt, da sie keine Anpassung an die umweltbedingten (ökologischen) Ressourcen bewirkt, sondern die von ihr herausgebildeten auffälligen Merkmale z.B. bei Prädation durch Freßfeinde eine Minderung der Fitness der Merkmalsträger bedeuten könnten. Da jedoch natürliche (umweltbedingte) Selektionsfaktoren und sexuelle (verhaltensbedingte) Selektionsfaktoren immer gleichzeitig auf den Phänotyp wirken, kann die sexuelle Selektion die natürliche Selektion nicht überspielen und daher (bei gleich bleibenden Umweltbedingungen) keine Minderung der Fitness der nachfolgenden Generation bewirken. – Während früher die Arterhaltung als Prinzip der Selektion angenommen wurde, wird heute grundsätzlich vom Prinzip der Individualselektion ausgegangen (Soziobiologie). – Die Beobachtung, daß bei direkten Auseinandersetzungen um Reviere, Nahrung oder Weibchen die Individuen einer Art „ritterliche“ Kommentkämpfe und keine Verletzungskämpfe (Kampfverhalten) austragen, war zunächst nicht durch das Prinzip der Individualselektion befriedigend erklärbar. Wynne-Edwards (1962) postulierte daher eine andere Form der Selektion, die Gruppenselektion. Danach sollen solche Gruppen von Individuen einer Art, die gefährliche Kämpfe vermeiden, gegenüber anderen solchen Gruppen, in denen gefährliche Verletzungskämpfe die Regel sind, einen selektiven Vorteil haben. Die Gruppenselektion fordert das Beste für die Gruppe, während die Individualselektion auf dem Fitness-Gewinn einzelner Individuen beruht. Über die tatsächliche Bedeutung der Gruppenselektion findet derzeit noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung statt. Viele Phänomene, deren Evolution auf Gruppenselektion beruhen sollte, lassen sich widerspruchsfrei auch durch Fortpflanzungsvorteile für die Individuen erklären. Gruppenselektion ist dadurch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie kommt zumindest überall dort in Betracht, wo Traditionenbildung (Tradition) und kulturelle Entwicklungen (kulturelle Evolution) eine dominierende Rolle für den Gruppenvorteil spielen, also vor allem beim Menschen. Kulturelle Entwicklungen sind von der Weitergabe und Weiterentwicklung der kulturellen Gruppen-Eigenschaften abhängig und nicht vom individuellen Fortpflanzungserfolg. – Auch die Evolution von Altruismus war zunächst nicht auf der Basis der Individualselektion kausal erklärbar. Durch einen altruistischen Akt gewinnt der Empfänger Fitness, während der Spender scheinbar einen Fitnessverlust erleidet. Durch das Konzept der inclusive fitness und der Kin-Selektion (Sippenselektion, Verwandtenselektion) von W.D. Hamilton (1964) wurde die phylogenetische Entstehung von Sozialverhalten verständlich. Ergänzt wird dieses Konzept durch den reziproken Altruismus (Kooperation; Aggression, Egoismus, genetische Distanz), bei dem sich auch nicht verwandte Individuen gegenseitig helfen (R.L. Trivers). Voraussetzung ist, daß sich die Situationen gegenseitiger Hilfe regelmäßig wiederholen, wobei die Rollen von Helfer und Hilfeempfänger vertauscht sein können, so daß auf Dauer beide Partner aus der gegenseitigen Hilfe Nutzen ziehen, d.h. ihre Fitness beide steigern können. – Da sich die Selektion durch die unterschiedlich erfolgreiche Auseinandersetzung der Individuen einer Art mit der Umwelt auswirkt, haben sich unter Umweltbedingungen, die durch unterschiedliche Konstanz und Vorhersagbarkeit gekennzeichnet sind, verschiedene Überlebens-Strategien entwickelt. In einer Umwelt, die sich durch langfristige Konstanz auszeichnet und vorhersagbare Bedingungen aufweist, haben die Individuen einer Art für die Produktion von Nachkommen einen langen Zeitraum zur Verfügung. Eine hohe Investition der Eltern in ihre Nachkommen mit sicherer Zukunft ist daher selektionsbegünstigt. Die Erzeugung eines Nachkommen ist sehr energieaufwendig, d.h., es können nur sehr wenige Nachkommen erzeugt werden. Diese sind aber durch eine hohe Überlebensfähigkeit ausgezeichnet. In einer Umwelt, die nur kurzzeitig günstig und in der das Eintreten günstiger Bedingungen unsicher ist, haben die Individuen einer Art nur wenig Zeit zur Produktion ihrer Nachkommen. In dieser Umweltsituation ist es ungünstig, viel Energie in das Einzelindividuum zu investieren (Elterninvestment), da dessen Zukunft unsicher ist. Dagegen ist es günstig, die zur Verfügung stehende Ressource möglichst schnell auf möglichst viele Individuen zu verteilen, um das Überleben wenigstens einiger Nachkommen zu ermöglichen. Diese beiden Überlebensstrategien (Fortpflanzungsstrategien) sind als K-Strategie bzw. r-Strategie bezeichnet worden ( vgl. Tab. ). Die aus den beiden Umweltbedingungen resultierenden Selektionswirkungen werden K-Selektion bzw. r-Selektion genannt. Die Präfixe K bzw. r sind der logistischen Wachstumsformel entnommen (Populationswachstum [Abb.]). Die Populationsentwicklung von K-Strategen ist durch eine langfristig konstante Populationsgröße (K = maximal mögliche Populationsgröße = Umweltkapazität) gekennzeichnet. Die Populationsentwicklung von r-Strategen ist durch starke Populationsschwankungen (Populationsfluktuationen) ausgezeichnet (r = spezifische Zuwachsrate). – K- bzw. r-Strategien sind keine absoluten, sondern relative Umweltbeziehungen. Jede Art kann entlang des r-K-Kontinuums placiert werden. Innerhalb eines konkurrierenden Artenpaares (Konkurrenz) ist immer eine Art etwas stärker K-, die andere etwas stärker r-selektiert. Mit beiden Strategien ist ein bestimmtes Merkmalskombinat korreliert (Korrelation). In der Regel sind K-selektierte Arten größer und langlebiger als r-selektierte. – Selektion ist nicht mit Evolution gleichzusetzen und sollte daher nur als ein wichtiger Faktor des Gesamtprozesses der Evolution verstanden werden. Wo Selektion als einzige evolutionäre Ursache betrachtet wird, handelt es sich um vereinfachte mathematische Modelle, wie sie in der Populationsgenetik und Soziobiologie verwendet werden. Die mit ihnen gewonnenen Einsichten gelten nur im Rahmen dieser Modelle und sollten nicht zu unbedingten Evolutionsgesetzen verabsolutiert werden (Selektionismus). So wurden Vorstellungen von der Selektion im Rassismus und in der Eugenik zum angeblichen „natürlichen“ Lebensprinzip gemacht, so daß das Konzept der Selektion weltanschaulich als einziger und bestimmender Faktor des „Überlebens“ einer Art und eines Volkes umgedeutet wurde. Als verbrecherische Konsequenz steht hierfür die „Selektion“ durch SS-Ärzte an der Rampe, mit der arbeitsunfähige Alte, Kranke und Kinder in die Gaskammern von Konzentrationslagern geschickt wurden. 2) Genetik: a) künstliche Selektion, künstliche Auslese, künstliche Zuchtwahl: Bezeichnung für die vom Menschen gezielt vorgenommene Züchtung von Kulturpflanzen (Pflanzenzüchtung, transgene Pflanzen) und Nutztieren (Tierzüchtung; Domestikation, Haustierwerdung, transgene Tiere). Selektion II . b) Die Anzucht von Bakterien auf Selektivnährböden und von Zellen in Zellkultur oder Pflanzen in Gewebekultur in Anwesenheit eines Selektionsmarkers (z.B. Antibiotikum), so daß nur diejenigen überleben, die eine Resistenz aufweisen. 3) Immunologie: Clone-selection-Theorie. – Abstammung, Analogie, Artenselektion, Baer (K.E. von), Chambers (R.), Darlington (C.D.), Darwinismus, egoistische Gene, Evolutionsfaktoren, Evolutionsmechanismus, Evolutionstheorie, Fishers Regel, Gefangenendilemma, Habitatselektion, Hamilton (W.D.), Hamiltons Regel, HAT-Selektion, Hooker (J.D.), Huxley (T.H.), Interdem-Selektion, in-vitro-Evolution, Leben, Malthus (T.R.), Männchen-Konkurrenz, Massenselektion, negative Selektion, Orthoevolution, Punktualismus, Quasispezies, Saltation, Selekton, Sequenzraum, tit for tat, Walther (J.), Weismann (A.F.L.), Wright (S.); Selektion ISelektion IISelektion III .

P.S./U.K.

Lit.:Darwin, C.: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Stuttgart 1963.

Selektion

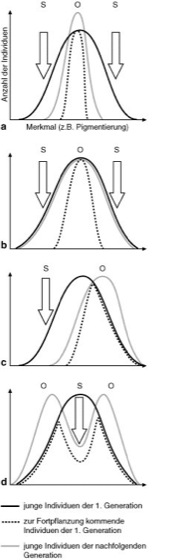

Verschiedene Formen der natürlichen Selektion

(S: selektierte Phänotypen, O: Optimum der Merkmalsausprägung).

areduzierende Selektion: schränkt die phänotypische und genetische Verschiedenheit ein. bstabilisierende Selektion: erhält zusammen mit Mutationen und Rekombination den Ist-Zustand der phänotypischen und genetischen Verschiedenheit. ctransformierende Selektion: verschiebt die Häufigkeit der Phänotypen und Genotypen in Richtung auf ein Optimum. ddisruptive Selektion: spaltet die phänotypische und genetische Verschiedenheit in Richtung mehrerer Optima auf. Durch Rekombination und Mutationen ist die Variationsbreite bei jungen Individuen der nachfolgenden Generation jeweils größer als die der Elterntiere der vorhergehenden Generation.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.