Lexikon der Neurowissenschaft: Geschichte der Hirnforschung

Essay

Robert-Benjamin Illing

Geschichte der Hirnforschung

Antike und Vorgeschichte

Die Bedeutung des Gehirns und des Nervensystems war für die Philosophen und Ärzte der Vor- und Frühgeschichte offenbar viel weniger greifbar als die anderer innerer Organe. Sowohl die Bibel als auch der Talmud sind ergiebige Quellen medizinischer Beobachtungen, es gibt in ihnen jedoch keine einzige Andeutung, in dem die Erkrankung eines Menschen in Beziehung zu Gehirn, Rückenmark oder Nerven gesetzt wird. Und während bei der Einbalsamierung der ägyptischen Pharaone und Priester der Leber und dem Herzen die höchste Sorgfalt zuteil wurde, entfernte man das Gehirn ohne große Umstände mit Stäbchen und Löffeln durch Nase und Ohren. Der erste uns bekannte Versuch, das Gehirn gezielt zu betrachten, wird durch den Text eines ägyptischen Papyrus belegt. Dieses nach dem Ägyptologen Edwin Smith (1822-1906) benannte Smith-Papyrus wird auf die Mitte des 16. Jh. v.Chr. datiert ( siehe Zusatzinfo 1 ). Der Text des Smith-Papyrus beschreibt Diagnose, Behandlung und Prognose einer Gruppe von Patienten, die Kopfverletzungen hatten, welche im Kampf oder bei Baustellenunfällen entstanden sein mochten. Die an den Kranken aufgetretenen Phänomene werden nüchtern und fast ohne magisches Beiwerk in eindrucksvoller Systematik beschrieben. Schritt für Schritt geht die Darstellung von leichten zu schwereren Fällen über. Zunächst ist von klaffenden Wunden ohne Knochenverletzungen die Rede, dann von solchen mit glattem und anderen mit gesplittertem Schädelbruch, und schließlich wird auch von Patienten berichtet, bei denen die Hirnhäute verletzt wurden. Wie die Praxis der Einbalsamierung jedoch belegt, waren diese Beobachtungen noch nicht dazu geeignet, dem Gehirn eine besondere Wertschätzung entgegenzubringen.

Nun gibt es Dokumente anderer Art, die ein früh- und sogar vorgeschichtliches Interesse des Menschen am Schädelinnenraum bekunden. Diese Dokumente bestehen in Schädelfunden aus frühsteinzeitlichen Gräbern. Einige Schädel weisen künstlich erzeugte Löcher auf, die nach der Entfernung eines scheibenförmigen Knochenstücks aus dem Schädeldach entstanden sind. Die Praxis solcher Schädeleröffnungen, sogenannter Trepanationen, ist belegt für die Zeitspanne ab etwa 5000 v.Chr. bis in die Neuzeit hinein und kam vermutlich auf allen Erdteilen vor. Die Lage der Öffnungen an den trepanisierten Schädeln scheint keinen Regeln zu folgen, wenn man einmal davon absieht, daß an einigen Fundorten linksseitige Operationen zu überwiegen scheinen. Ob diese Asymmetrie der operativen Versorgung von Kopfverletzungen zuzuschreiben ist, die von rechtshändigen Kampfgegnern vorwiegend links geschlagen wurden, oder ob sie bereits auf der Beobachtung einer funktionellen Asymmetrie zwischen rechter und linker Hirnhemisphäre fußt (Asymmetrie des Gehirns), bleibt ungeklärt. Die Größe der Löcher variiert zwischen einem und etwa fünf Zentimetern. Sie wurden mit Stein- oder Bronzeinstrumenten ausgeschabt, wobei sie eine konische Form erhielten. Es gibt auch Schädel mit mehreren Eröffnungen. An der Vernarbung der Knochenränder läßt sich ablesen, daß die Patienten den Eingriff teilweise noch viele Jahre überlebt haben. Der Anteil an verheilten Trepanationen ist mit gut 70% bemerkenswert hoch. – Ein Teil dieser Eingriffe steht offenbar mit Schädelverletzungen in Zusammenhang, sogenannten Impressionsfrakturen, bei denen es wohl darum ging, Knochensplitter aus der Wunde zu entfernen. Darüber hinaus muß aber zur Kenntnis genommen werden, daß Trepanationen in den meisten Fällen ohne solche Vorverletzungen ausgeführt wurden. Wie die Naturvölker, die bis in die Neuzeit hinein Trepanationen durchgeführt haben, so haben vermutlich auch die prähistorischen Menschen an übernatürliche Krankheitsursachen geglaubt und diese als Dämonen erlebt. Trepanationen wären dann Zeichen des Versuchs, böse Geister, die sich als wiederkehrende Schwindelanfälle oder Krämpfe, als Epilepsie oder Hysterie manifestierten, aus dem Kopf zu befreien. Vermutungen dieser Art stützen sich unter anderem auf die Tatsache, daß in der kulturellen Umgebung der Steinzeitmenschen Knochenscheiben aufgetaucht sind, sogenannte Rondelles, die bei der Trepanation herausgeschnitten und mit Löchern und Kerben versehen als Amulette getragen wurden.

Vom Herzen zum Gehirn

Wie im antiken Ägypten, so wurde die Hochschätzung des Herzens auch von bedeutenden Vertretern der antiken griechischen Kultur gelehrt, denen die medizinischen Kenntnisse der Ägypter bekannt waren. Aristoteles (384-322 v.Chr.), der die verschiedensten toten und lebendigen Tierkörper vom Seeigel bis zum Elefanten sezierte, aber wohl niemals den Menschen, hatte für diese Sichtweise gute Gründe vorzuweisen. Die Bewegung des Herzens war praktisch gleichbedeutend mit dem Leben selbst. Eine Verletzung des Herzens hat den sofortigen Tod zur Folge, während Hirnverletzungen weniger drastische Konsequenzen nach sich ziehen und sogar ausheilen können. Veränderungen des Herzschlages gehen unverkennbar mit Veränderungen unseres Gemütszustandes einher. Umgekehrt scheint das Gehirn empfindungslos zu sein, denn eine Berührung des Gehirns am lebenden Tier ruft keinerlei Reaktionen hervor. Von großem Gewicht war für Aristoteles auch die Beobachtung, daß sich das Herz warm, das Gehirn jedoch kalt anfühlt: Wärme unterschied für ihn die belebten von den unbelebten Dingen. Für Aristoteles galten also offenbar das Lebendigsein und alle damit einhergehenden Leistungen wie Bewegung und Wahrnehmung als Einheit. Schon vor Aristoteles gab es aber Gelehrte, die nicht das Herz, sondern das Gehirn als den "edelsten" Teil des menschlichen Körpers betrachteten. Unter diesen waren Pythagoras (ca. 570-496 v.Chr.), Hippokrates (ca. 460-370 v.Chr., bzw. Schreiber des Corpus hippocraticum) und Platon (427-347 v.Chr.). Anders als Aristoteles unterschied Platon drei Teile der Seele und ordnete jedem ein Organ zu: den niederen Leidenschaften (Lust, Gier) die Leber, den höheren Leidenschaften (Stolz, Mut, Ärger, Angst) das Herz, dem Verstand das Gehirn. Am deutlichsten wurde der Widerspruch zu Aristoteles von dem alexandrinischen Anatomen Galen (ca. 130-200 n.Chr.) artikuliert. Er fand vor allem Anstoß an Aristoteles' Behauptung, daß es keine Verbindung von Augen und Ohren zum Gehirn gebe, denn er hatte den optischen (Opticus) und den akustischen (Vestibulocochlearis) Nerv entdeckt. Der Zusammenhang von weichen und sensorischen bzw. harten und motorischen Nerven wurde schon im vorsokratischen Griechenland, vermutlich durch den alexandrinischen Anatomen Herophilos (ca. 355-280 v.Chr.), entdeckt.

Galen beobachtete, daß Menschen mit einem Schlaganfall auch dann ihre Wahrnehmungsfähigkeit einbüßen konnten, wenn die betreffenden Sinnesorgane völlig intakt blieben. Unter diesem Aspekt schien es nun so, als wäre das Gehirn wirklich zentrales Organ für Wahrnehmungsprozesse, und als könnten die Nerven Wahrnehmung und Bewegung vermitteln. Galen war vor allem beeindruckt von den Beobachtungen, die er bei Experimenten an den Hohlräumen des Gehirns, den Hirnventrikeln, anstellte. Drückte er auf den hinteren (vierten) Ventrikel des entblößten Gehirns eines lebenden Tieres, dann fiel das Tier in eine Starre und tiefe Benommenheit (Stupor). Dasselbe geschah, wenn er in diesen Ventrikel hineinschnitt, nur daß sich das Tier dann nicht wieder erholte. Wenn das Dach dieses Ventrikels nur gerade angeschnitten wurde, blinzelte das Tier mit den Augen. Drückte er jetzt auf den vorderen Ventrikel, hörte das Tier auf zu blinzeln, und das Auge auf der Seite des eingedrückten Ventrikels wurde wie das Auge eines blinden Menschen. Schließlich schienen Hirnverletzungen keinerlei Auswirkungen auf Wahrnehmung oder Bewegung zu haben, es sei denn, die Ventrikel waren betroffen, wodurch sich ihr Inhalt verflüchtigen konnte. Aufgrund solcher Beobachtungen vertrat und erweiterte Galen die Vorstellung von Herophilos, daß nämlich über die Hohlräume des Hirngewebes eine besondere Verbindung zum Seelischen bestehe. Die Evidenz dafür schien nun offenkundig. Die Ventrikel sind eine prominente Struktur desjenigen Organs, das mit den Sinnesorganen in engster struktureller Beziehung steht. Ihr Inhalt (offenbar etwas Luftähnliches: Galen fand bei der Sektion leere Hohlräume vor) steht in seiner Substanzlosigkeit dem Seelischen näher als das Hirngewebe und hatte deshalb Ähnlichkeit mit dem Pneuma der alten Griechen, das mit dem Atem aus dem Kosmos eingesogen wird und Leben spendet. Galen glaubte auch gesehen zu haben, daß die Nervenbahnen an den Ventrikeln endeten. Die Vorstellung hohler Nerven äußerte schon Alcmaeon von Kroton (ca. 570-500 v.Chr.) nach anatomischen Untersuchungen am Gehirn und an den Sinnesorganen. Tatsächlich erscheint der optische Nerv oft als hohl, denn in seiner Mitte kann ein Blutgefäß laufen. So kam die Vorstellung zustande, daß die Nerven, ähnlich den Blutgefäßen, einem Kanalsystem gleichen. Galen vermutete in den Hohlräumen des Gehirns auch den Ursprung derjenigen Prozesse, vermittels derer Tier und Mensch die Muskeln bewegen und Seelisches zum Ausdruck bringen können. Den flüchtigen Inhalt der Ventrikel, der nach Ansicht Galens durch eine besondere Aufbereitung des vom Herzen zur Hirnbasis strömenden Bluts entsteht, nannte er Spiritus animalis. Andere nannten es das psychische Pneuma, auf deutsch: den Lebensgeist. Galens Vorstellung von der Existenz und der Wirkung des Spiritus animalis im lebenden Organismus galt von nun an über viele Jahrhunderte hinweg als unumstößliche Lehre.

Die Kammerdoktrin

Im Mittelalter wurde die Vorstellung Galens von einem fließenden Spiritus animalis in die sogenannte Kammerdoktrin gefaßt. Zunächst unterschied man, in ungefährer Annäherung an die Protokolle Galens, drei Ventrikel. Bald ging man dazu über, diesen drei verschiedenen Ventrikeln verschiedene Funktionen zuzuweisen. Der Fluß des Spiritus animalis von einem Ventrikel in den nächsten schien am plausibelsten, wenn der vorderste Ventrikel der Wahrnehmung, der zweite (oder mittlere Ventrikel) dem Denken, und der hintere dem Gedächtnis zugeordnet wurde. Um sich dieses Prinzip der Hirnfunktion besser vorstellbar zu machen, wurde ein Bild gewählt, das der gedachten Funktion in wesentlichen Aspekten glich: der Römische Brunnen ( siehe Abb. 1 ). So wie im Brunnen das Wasser von Becken zu Becken fließt und dabei immer neue Formen annimmt, so sollte der Spiritus animalis durch die Ventrikel fließen und dabei seine Qualität verändern. Dieser erste, noch zaghafte Versuch der Verwendung eines Modells zur Erklärung der Hirnfunktion deutet bereits an, welchen Nutzen man davon erhoffte: der Brunnen ist eine spezifische Ausgestaltung bekannter Naturdinge und Naturkräfte. Was ein Brunnen ist, konnte jeder begreifen, und in dem Maße, wie ein Brunnen verstanden wird, wird auch dasjenige System verstanden, dem er als Modell dient.

Die Kammerdoktrin erlebte im Spätmittelalter insofern eine inflationäre Entwicklung, als die Anzahl der Kammern ständig zunahm ( siehe Abb. 2 ). Manche Illustrationen zeigten zehn und mehr Ventrikel. In dem Maße wie man lernte, geistige Qualitäten zu unterscheiden, wies man jeder dieser Qualitäten einen eigenen Sitz in Form eines Hohlraums im Kopf zu. Empirische Beobachtungen am Hirnorgan und seinen Ventrikeln gerieten dabei aus dem Blickfeld.

Vesalius und Descartes

Die christliche Lehre, derzufolge der Körper nur ein vergängliches Gefäß für die unsterbliche Seele ist, gab wenig Anlaß, den anatomischen Gegebenheiten große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Mit dem Aufblühen der Renaissance erwachte jedoch neues Interesse am menschlichen Körper, zunächst in der Kunst Italiens. Vor allem Leonardo da Vinci (1452-1519) und Michelangelo (1475-1564) wollten den menschlichen Körper besser verstehen lernen, indem sie trotz päpstlichen Verbots in ihn hineinschauten. Mitte des 16. Jh. verhalf Andreas Vesalius (1514-1564) auch der Wissenschaft der Anatomie zu neuem Glanz. Er zelebrierte, unter heftigem Widerstand seines eigenen Lehrers und vieler Kollegen, vor großem Publikum die Zerlegung toter Menschen. Vesalius verwandte viel Mühe auf die sorgfältige Präparation und Darstellung des Gehirns und illustrierte seine schrittweise Sektion mit Beschreibungen seiner Lage und Form, des Corpus callosums (Balken) und der Ventrikel einschließlich des Plexus choroideus (Adergeflecht). Mit der Darstellung der prominenten Ventrikel bestätigte er Galen, den er den "Autor aller guten Dinge" nannte, dem er jedoch auch über 200 Irrtümer vorzählte. Was die Spekulationen über die Funktion der Ventrikel anging, so war er sehr viel zurückhaltender als Galen.

Diese Zurückhaltung kam René Descartes (1596-1650) gelegen, der sich intensiv um ein Verständnis der Nervenfunktion bemühte, aber kurzerhand erklärte, daß die sichtbaren Teile des Gehirns mit seiner Funktionsweise nichts zu tun hätten. Auch Descartes' Lehre von der Funktion des Gehirns ruht auf der Annahme eines strömenden Spiritus animalis sowie auf der Beobachtung von Hohlräumen im Gehirn und von Poren in den Nerven. Inzwischen gab es aber, ausgehend von den bahnbrechenden Beobachtungen seines Zeitgenossen Galileo Galilei (1564-1642), Fortschritte in den physikalischen Wissenschaften, derer sich Descartes bei seinen Überlegungen bediente. Durch die systematische Betonung präziser mechanischer Prinzipien änderte Descartes den Charakter der Erklärungen der Hirnfunktion grundlegend ( siehe Abb. 3 ). Er stellte sich den Spiritus animalis als einen zarten Wind oder als eine besonders aktive Flamme vor, der durch feine Nervenschläuche weitergeleitet wird. Von den sensorischen Nerven kommend ergießen sich die Ströme des Spiritus animalis in die Ventrikel und gelangen zu einem Zentralorgan des Gehirns, der Zirbeldrüse (Epiphyse), die von Cerebrospinalflüssigkeit, dem Vehikel der Spiritus animalis, umgeben ist und in der sich Materie (Hirnsubstanz) und Geist (Spiritus animalis) begegnen sollten. Auf der anderen Seite wirken Willensimpulse durch die Ventrikel und über die Zirbeldrüse auf den Fluß des Spiritus animalis in die jeweils richtigen motorischen Nerven. Der Fluß des Spiritus animalis wird nach Descartes' Vorstellung durch die Bewegung feiner Filamente gesteuert, die sich innerhalb der Nervenröhrchen befinden und als Ventile fungieren. In der Peripherie des Körpers dachte sich Descartes eine Kontinuität von Nerv und Muskel. Wenn der Spiritus animalis in den Muskel fließt – lehrte Descartes – bläst er diesen auf und bewirkt, daß er steif wird, so wie die Luft einen Ballon hart macht, wenn man ihn aufbläst. Die Vertreter dieser Ansicht wurden von respektlosen Zeitgenossen als Balonisten bezeichnet. – Descartes erkannte, daß ein mechanisches System, das die unübersehbar vielfältigen sensorischen und motorischen Ereignisse hervorbringen soll, die vor allem im menschlichen Organismus ablaufen, eine ungeheure Komplexität haben muß. Der Römische Brunnen schien ihm als Modell für ein solches komplexes System nicht mehr überzeugend. Er präsentierte deshalb ein neues Modell für die Funktionsweise des Gehirns: die Orgel ( siehe Abb. 4 ). Der Windkasten entspricht dabei dem Herzen und den Arterien, die den Spiritus animalis in die Ventrikel bringen. Die Traktur, über welche der Organist bestimmt, in welche Kanäle die Luft fließt, entspricht den Ventilen in den Nerven, mittels derer der Spiritus animalis von den Ventrikeln in die richtigen Kanäle fließt. Und die Musik, die durch die Pfeifen wahrnehmbar wird, entspricht unserem vernünftigen und koordinierten Verhalten, das wir durch die Aktivierung unserer Muskeln erkennen lassen. Descartes' Modell der Hirnfunktion war genial, denn sowohl in der Orgel als auch im Nervensystem kommt es auf eine komplexe zeitliche Ordnung zwischen verschiedenen lokalen Aktivitäten an. Wie zur Bestätigung von Descartes Rationalismus hat die Harmonie der Orgelmusik auch tatsächlich nichts zu tun mit der sichtbaren Anordnung der Pfeifen oder der Gestalt der Windkästen. Die Musik Palestrinas (1525-1594) konnte als Illustration der harmonischen Übereinstimmung von struktureller Komplexität und funktioneller Ordnung gelten, und kaum ein Jahrhundert nach Descartes hätte die Vollendung der wohltemperierten Stimmung und die musikalische Modulation durch Johann Sebastian Bach (1685-1750) dem Descartes'schen Modell zu einer triumphalen Demonstration verhelfen können. Die Geschichte ging jedoch einen anderen Weg.

Die Hydromechanik der Nerven

Der Fluß des Spiritus animalis durch die Ventrikel und Nerven wurde von Descartes so präzise und so konsequent mechanistisch dargestellt, daß seine Theorie der Nervenfunktion einer experimentellen Prüfung zugänglich wurde. Giovanni Borelli (1608-1679) machte einen ersten Versuch zu entscheiden, ob das Agens, das durch die Nerven in die Muskeln fließt, gasförmig oder flüssig ist. Er ergriff ein atmendes Tier und hielt es unter Wasser. Natürlich wehrte sich das Tier nach Kräften gegen das Ertrinken, es kam also zur Aktivierung der Muskeln, daher mußte der Spiritus animalis in diese eingeströmt sein. Nach einigen Sekunden schlitzte Borelli einen Muskel mit einem Messer auf. Wäre der Spiritus animalis gasförmiger Natur, hätten nun Blasen aufsteigen müssen. Dies geschah aber nicht, so daß Borelli glaubte, mit seinem Experiment entschieden zu haben, der Spiritus sei eher wäßriger Natur, also ein Succus nerveus.

Wenn, wie diese hydraulische Theorie behauptete, das Gehirn den Spiritus animalis in den Muskel pumpt, um ihn zu kontrahieren, dann hätte das Muskelvolumen im Moment der Kontraktion zunehmen müssen ( siehe Abb. 5 ). Jan Swammerdam (1637-1680) plazierte ein Nerv-Muskel-Präparat in ein geschlossenes Gefäß, in dessen dünn auslaufendem Oberteil ein Wassertropfen hing ( siehe Abb. 6 ). Wurde das Präparat nun über einen durch eine Dichtung führenden Silberdraht gereizt, so daß sich der Muskel kontrahierte, dann hätte der Tropfen im Falle einer Volumenänderung des Muskels durch den einströmenden Spiritus seine Position verändern müssen. Aber der Tropfen blieb vollkommen unbewegt. Dies widersprach der balonistischen Theorie.

Auch Alexander Monro primus (1697-1767) machte bedeutende Beobachtungen an den Nerven, die jedoch mehr Fragen aufwarfen als Antworten gaben. Er untersuchte Nervenquerschnitte und fand sie nicht hohl. Er schnitt die Nerven lebender Tiere durch, konnte aber keinen Succus nerveus aus der Schnittstelle austreten sehen. Er band Nerven ab in der Erwartung, daß sich der fließende Spiritus auf der proximalen Seite der Unterbindung stauen und den Nerven zum Schwellen bringen würde; aber seine Erwartung wurde enttäuscht. Schließlich schien es ihm undenkbar, das eine wie auch immer geartete Nervenflüssigkeit mit der erforderlichen Geschwindigkeit durch die feinen Kanäle (wenn die Nerven denn hohl wären) strömen könnte. Dieser Gedanke beschäftigte auch Isaac Newton (1643–1727). Er erkannte, daß ein Gas oder eine Flüssigkeit nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit durch Röhrchen mit dem Durchmesser von Nerven fließen konnte und erwog deswegen als Fortleitungsprinzip eine Vibration der in den Nerven enthaltenen Filamente.

Trotz dieser Befunde blieb die Vorstellung von den Nerven als ein Kanalsystem lebendig, denn zur gleichen Zeit wurden die verschiedensten Drüsen des menschlichen Körpers sowie ihre abführenden Kanäle beschrieben, und es erschien naheliegend, die Hirnfunktion in ähnlicher Weise zu erklären. Es gab Berichte, denen zufolge doch etwas Flüssigkeit aus einem durchgeschnittenen Nerv austritt. Die fehlende proximale Anschwellung beim Abklemmen eines Nerven sei doch verständlich, zeige doch die fehlende Funktionstüchtigkeit des Nerven, daß keine Substanz mehr fließe. Und zur gleichen Zeit bestätigte der berühmte Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) unter Zuhilfenahme seines Mikroskops, daß es hohle Nervenquerschnitte gäbe. Schließlich flüchteten sich einige Anhänger des Bildes vom Römischen Brunnen in die Vorstellung, daß der Spiritus animalis eben ein so außerordentlich subtiler Stoff sei, daß man ihn nicht ohne weiteres, und vielleicht sogar niemals, würde nachweisen können. Dennoch breitete sich um die Mitte des 18. Jh. eine zunehmende Unsicherheit und Ratlosigkeit unter denjenigen aus, die versuchten, die Funktion des Gehirns wenigstens im Prinzip zu erklären.

Elektrizität

In der Zwischenzeit war das Phänomen der Elektrizität regelrecht zur Mode geworden ( siehe Zusatzinfo 2 ). Elektrizität wurde auch für medizinische Behandlungen empfohlen (Elektrotherapie). Für erfolgreiche neue Therapien wurden Preise ausgeschrieben, und es gab eine große Zahl enthusiastischer Erfolgsberichte, die jedoch die Zweifel an der medizinischen Brauchbarkeit der Elektrizität nicht zerstreuen konnten. Die Schläge von elektrischen Fischen (elektromotorisches System) waren schon seit dem Altertum bekannt, aber die Identität der künstlichen mit der tierischen Elektrizität blieb fraglich. Es gab auch schon Vorschläge, die Elektrizität mit dem subtilen Medium, das durch die Nerven strömen sollte, zu identifizieren, aber diese These konnte sich vor allem deshalb nicht durchsetzen, weil den Nerven doch offensichtlich eine Isolation fehlte. Gäbe es im Organismus eine Quelle von Elektrizität, so dachten viele, würde sie sich nach allen Seiten hin wahllos ausbreiten und könnte nicht entlang spezifischer Nervenbahnen fließen.

Wesentliche neue Impulse erhielt diese Diskussion durch Luigi Galvani (1737-1798). In seiner berühmten Froschpräparation befreite er die hinteren Extremitäten von der Haut, präparierte den Ischiasnerv (Hüftnerv) frei und trennte beides gemeinsam vom Körper. Dann wurde die "Armierung" angelegt. Dazu wurden zwei verschiedene Metalle benutzt, sogenannte "Excitatoren", und an das fertige Nerv-Muskel-Präparat gelegt. Das eine Metall (z.B. Zink) war als Folie um den Nerven gewickelt. Das zweite Metall (z.B. Silber) wurde zu einem Bogen gekrümmt und auf der einen Seite mit dem Muskel, auf der anderen Seite mit dem ersten Metall in Berührung gebracht. Das Ganze bildete eine "Kette", der Vorgang, der in einer solchen Kette ablief, hieß "Action". Sobald der Kreis geschlossen wurde, zuckte der Muskel. Spätere Messungen ergaben, daß die Spannung einer solchen Versuchsanordnung etwa 1 V betrug. Galvani gelang es, den Froschmuskel auf vielfältige Weise zu Zuckungen zu veranlassen. Der Nachweis, daß sich Nerven elektrisch reizen lassen, bewies aber noch nicht, daß der Spiritus animalis mit der Elektrizität identisch sei, denn Nerven lassen sich auch durch mechanische Einwirkungen, wie sie Swammerdam benutzte, oder durch reizende Chemikalien erregen. Galvani konnte nicht ausschließen, daß die von ihm benutzten Metalle Leiter und Erzeuger der beobachteten Elektrizität waren. In seinem späteren Experiment gelang Galvani die Reizung von Nerv zu Nerv. Dabei kamen zwar keine Metalle mehr vor, es wurde aber auch keine Elektrizität, sondern nur die Aktivierung der Froschmuskeln beobachtet. Tatsächlich konnte Galvani den Einwand, der vor allem von Alessandro Volta (1745-1827) vorgetragen wurde, nicht endgültig ausräumen, daß seine Experimente den eindeutigen Nachweis tierischer Elektrizität schuldig geblieben wären. Seine Experimente und die seines Neffen Giovanni Aldini (1762-1843) gaben dennoch wichtige Impulse für die zukünftige Forschung.

Der Nachweis der Identität von Elektrizität und Spiritus animalis konnte nicht gelingen, solange keine Möglichkeit bestand, kleine Ströme zu messen. Dazu bedurfte es einer erheblichen Empfindlichkeitssteigerung des von André Marie Ampère (1775-1836) im Jahre 1820 erfundenen und zu Ehren Galvanis benannten Galvanometers, um tatsächlich Ströme im tierischen Gewebe nachzuweisen. Carlo Matteucci (1811-1868) leitete solche Ströme erstmals 1838 am Muskel ab, und Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) beschrieb 1843 einen Nervenstrom, der sich zwischen der Außenfläche und dem Querschnitt eines Nervs ableiten ließ und den er Längs-Querschnitts- oder Ruhestrom nannte. Der Nachweis einer Veränderung dieses Ruhestroms beim Durchgang von Nervenimpulsen, später Aktionsstrom genannt, gelang ihm 1849 auch nach chemischer Reizung. Damit war endlich der Nachweis erbracht, daß die Nerven nicht nur passive Elektrizitätsleiter sind, sondern selbst elektromotorisch wirksam sind. Mit diesen Entdeckungen wurde die Vorstellung vom hohlen Nerven überflüssig, und man konnte die lange Zeit widersprüchlicher Befunde endlich hinter sich lassen.

Als sich die Identifikation des Spiritus animalis mit der Elektrizität abzeichnete, sah man sich berechtigt, alle Kenntnisse, die man bis dahin von der Elektrizität hatte, für die Nervenfunktionen als gültig anzusehen, so auch die schnelle Fortleitung. Johannes Müller (1801-1858) erklärte noch 1844, daß man wohl nie die Mittel gewinnen werde, die Geschwindigkeit der Nervenwirkung festzustellen. Der Überzeugung seines Lehrers und der damaligen Lehrmeinung zum Trotz gelang es Hermann von Helmholtz (1821-1894), mit einer schlau erdachten Versuchsanordnung die Geschwindigkeit der Elektrizität in den Nerven eines auf Eis gelegten Froschschenkels zu messen, und gab sie mit 2,5 bis 4 m/s an. Verglichen mit der Geschwindigkeit des Lichts (300000000 m/s) ist die Leitungsgeschwindigkeit der Neurone doch sehr viel langsamer, auch wenn wir heute wissen, daß dicke, myelinisierte Nervenfasern bis 120 m/s schnell leiten können.

Die Neuronentheorie

Mit der Entdeckung der Elektrizität als dem Wirkprinzip der Nerven war man zur Erklärung ihrer Funktion nicht mehr auf die Vorstellung eines Hohlrohrs und auf Descartes' mechanistische Funktionsmodelle angewiesen. Die Frage, woraus denn eigentlich das Gewebe besteht, in dem elektrische Ströme fließen, und welche Struktur es hat, ließ sich mit dem Instrumentarium der Wissenschaft zur Jahrhundertwende 1800 noch nicht zufriedenstellend untersuchen. Das Lichtmikroskop litt zu dieser Zeit noch unter starken Abbildungsfehlern, der chromatischen und der sphärischen Aberration, die zur Folge hatten, daß das betrachtete Objekt von Farbrändern umgeben und überlagert wurde, und daß das mikroskopische Bild prinzipiell unscharf war. Ein Blick durch das Mikroskop überzeugte dann auch viele Wissenschaftler von der Unbrauchbarkeit dieses Instruments. Xavier Bichat (1771-1802), eine Autorität auf dem Gebiet der Medizin, vertrat im revolutionären Frankreich eine konservative Position und erwartete vom Mikroskop keine große Hilfe.

Für die Zurückhaltung vieler Naturwissenschaftler gegenüber Instrumenten wie dem Mikroskop gab es ja auch einen schwerwiegenden Grund: war es nicht naheliegend, daran zu zweifeln, daß man mit einem Instrument, das von Menschenhand gefertigt und damit der Begrenztheit seines Wissens unterworfen war, präzisere Einblicke in die Natur gewinnen sollte als mit dem bloßen Auge? Johann Wolfgang von Goethe teilte diese Bedenken mit der Bemerkung, Mikroskope und Fernrohre verwirrten eigentlich den reinen Menschensinn. Als man die Abbildungsfehler der Mikroskope Anfang des 19. Jh. reduzierte, nahm wieder die Technik Einfluß auf die Entwicklung der Hirnforschung. Diesmal geschah dies aber nicht im Sinne von Modellen für die Hirnfunktion, wie im Falle des Römischen Brunnens und der Orgel, sondern, ähnlich wie bei den Apparaten der Elektrizitätsforschung, dadurch, daß neue Apparate einen neuen Zugang zu einem alten Gegenstand ermöglichten.

Bei der Präparation der Objekte für die Mikroskopie begann ein ähnlicher Prozeß. Um tierisches Gewebe für die Mikroskopie zugänglich zu machen, mußte es dazu vorbereitet werden. Noch zu Zeiten Jan Purkinjes (1787-1869) wurde dazu ein kleines Gewebsstück in Wasser "mechanisch gelockert" und dann zwischen zwei dünnen Glasplättchen flachgedrückt. Solche Quetschpräparate waren übersät mit Artefakten in Form von Körnchen und Kügelchen vielfältigster Art. Die ersten erfolgreichen Schritte zur Fixation und Färbung des Gewebes wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. getan. An Nervengewebsstückchen, die mit Chromsäure und Kaliumdichromat behandelt waren, erkannte Otto Deiters (1834-1863), daß die Nervenzellen zwei Arten von faserigen Fortsätzen besitzen, die vom Zellkörper entspringen, die "Protoplasmafortsätze" (heute Dendriten genannt) und den "Axencylinder" (das Axon). Für diese zellulären Gebilde (Nervenzelle) schlug Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921) im Jahre 1891 den heute gebräuchlichen Namen Neuron vor. Zur Zeit von Deiters waren die Möglichkeiten zur Sichtbarmachung dieser Zellen, vor allem aber ihrer feinen Ausläufer, sehr begrenzt. Erst Joseph von Gerlach (1820-1896) führte Karmin, Indigo und Goldchlorid als die ersten Färbemittel in die Neurohistologie ein. Selbst bei Anwendung dieser Färbemethoden verloren sich Axon und Dendriten im mikroskopischen Bild im farblosen Umfeld des histologischen Präparats und unterhalb der Auflösungsgrenze. In welcher Weise sich diese Fortsätze fortsetzten, war empirisch also noch nicht zu klären. Das erschien zunächst jedoch nicht als akute Frage, denn natürlich war die einfachste und nächstliegende Annahme, daß sie ein komplexes Netzwerk, ein Reticulum bildeten. Wie anders sollte man sich die Nervenleitung durch die Fülle von Nervenfasern vorstellen, gleichgültig, ob man dabei an einen Spiritus animalis oder an den elektrischen Strom dachte?

Während man sich um tiefere Einsichten in die Struktur des Nervengewebes bemühte, wurden weitere Fortschritte bei der Handhabung des Gewebes erzielt. Eine rasante Entwicklung nahm ihren Anfang, als Camillo Golgi (1843-1926) in den 70er Jahren des 19. Jh. seine "Schwarze Reaktion" entwickelte, die wir heute als Golgi-Imprägnation kennen. Für die Golgi-Imprägnation sollten möglichst frische Gewebsstücke möglichst junger Tiere in ein Gemisch aus Kaliumdichromat und Osmiumtetroxyd eingelegt werden. Danach kam das Gewebe mit Silbernitrat in Berührung, das anschließend in Alkohol wieder ausgewaschen werden mußte. Eine bemerkenswerte und bis heute unverstandene Eigenschaft der Golgi-Imprägnation ist, daß sie immer nur einen kleinen Teil der Zellpopulation in dem eingelegten Gewebestück schwarz färbt, diesen jedoch bis in feinste Verästelungen der Nervenfortsätze hinein. Die Histologen der damaligen Zeit mußten daran glauben, daß ein chemisch gehärtetes und mit allerlei exotischen Farbstoffen versetztes Stück tierischen Gewebes mehr von seiner wahren Natur enthüllen sollte als in seinem natürlichen, unbehandelten Zustand.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) fiel beim Mikroskopieren von Hirnschnitten, die nach der Golgi-Methode behandelt waren, auf, daß sich in bestimmten Hirnregionen immer wieder ähnliche Zellgestalten zeigten ( siehe Abb. 7 ). Die Regelmäßigkeit und Abgeschlossenheit dieser Formen wären kaum verständlich gewesen, wenn man es beim Nervengeflecht mit einem kontinuierlichen Netzwerk zu tun gehabt hätte, in dem keine natürlichen Grenzen zwischen den verschiedenen Nervenzellen existieren. Ramón y Cajal machte noch eine zweite grundlegende Entdeckung. An den Enden imprägnierter Axone waren oft besondere Verdickungen ausgebildet, die Endfüßchen. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen vertrat Ramón y Cajal mit Nachdruck die Auffassung, daß die "Retikularisten" im Irrtum seien und es kein kontinuierliches Nervennetz geben könne, sondern daß jede Nervenzelle ein Individuum sei, das präzise definierte Grenzen besäße. Damit war die Neuronentheorie geboren.

Mit der Neuronentheorie wurde nun der Signalfluß von Nervenzelle zu Nervenzelle zum ungeklärten Problem. Wie sollte ein Nervenimpuls die Diskontinuität von einer Nervenzelle zur nächsten überwinden? Beginnend mit den Arbeiten von Otto Loewi (1873-1961) hat dieses Problem im Laufe der anschließenden Jahrzehnte eine Antwort im Sinne einer chemischen Signalübertragung an den Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen erhalten. Ramón y Cajal, der sich von dieser noch ungeklärten Frage nicht beirren ließ, hat die meisten seiner am Mikroskop erstellten Zeichnungen von Nervenzellen mit Pfeilen versehen, die den Signalfluß in eine bestimmte Richtung von Zelle zu Zelle zeigten. Er hatte jedoch noch keine Vorstellung davon, daß die Wirkung von einer Nervenzelle auf die andere verschiedener Natur sein kann. Daß auch hemmende Wirkungen im Nervensystem möglich sind, war aber durch Experimente der Gebrüder Weber seit Mitte des 19. Jh. bekannt. Die zunächst diffusen Konzepte neuronaler Hemmung mußten erst präzise gefaßt werden, um experimentell und konzeptuell fruchtbar zu werden. Es war Charles Sherrington (1857-1952), der die Idee hemmender Nervenzellen formulierte und ihre Existenz kurz nach der Jahrhundertwende 1900 mit elektrophysiologischen Methoden nachweisen konnte. Im Jahre 1897 hat Sherrington der Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen den Namen Synapse gegeben. Erst 1954 konnten unter der Anwendung des Elektronenmikroskops durch Sanford Palay (*1921) die Vorstellungen von der strukturellen Autonomie von Nervenzellen bestätigt werden, denn es erwies sich tatsächlich, daß die Neurone im Gehirn vollständig von einer Zellmembran umschlossen sind. Allerdings ließen nun auch Befunde nicht mehr lange auf sich warten, die den Austausch von Signalsubstanzen zwischen Nervenzellen über diese synaptische Barriere hinweg belegten.

Die Entdeckung, daß es neben den erregenden auch hemmende Synapsen gibt, ermöglichte nun den Gedanken, daß das Nervensystem Sinnesinformationen nach exakten, logischen Prinzipien verarbeite. Schon Aristoteles wußte, daß ohne die Negation logisches Schließen unvollständig bleibt. Aus diesem Ansatz heraus begann eine stürmische Entwicklung, die zur Kybernetik führte und bereits ein neues, technisches Modell für die Hirnfunktion ahnen ließ. Die Entstehung dieses Modells war darüber hinaus jedoch auf Fortschritte angewiesen, die auf einem anderen Gebiet erzielt wurden.

Die Lokalisationslehre

Aus klinischen Beobachtungen in der Neurologie war längst deutlich geworden, daß das Denken des Menschen auf das engste mit dem Gehirn verbunden ist. Nun ist auch das Gehirn, wie der ganze Organismus, aus Zellen aufgebaut. Die Frage war also berechtigt, ob es die Besonderheiten der Neurone im Gehirn sind, die zum Denken befähigen, oder ob der Zusammenhang des Gehirns mit dem Denken vielmehr in der besonderen Organisation des Gehirns und des Musters der Kommunikation seiner Zellen in spezifischen neuronalen Netzwerken begründet ist. Eine funktionelle Differenzierung des Gehirngewebes, die über so elementare Dinge wie die Unterscheidung sensorischer und motorischer Nerven hinausging, wurde zuerst von Thomas Willis (1621-1675) gelehrt. In seinem einflußreichen Werk erklärte Willis die Windungen der Großhirnrinde als Sitz des Gedächtnisses und die weiße Substanz der Hemisphären als Sitz der Imagination. Das Corpus striatum war ihm zufolge für Wahrnehmung und Bewegung zuständig, während das Kleinhirn und die ihm anliegenden Regionen alle unwillkürlichen Funktionen des Nervensystems steuern sollten. Während diese Zuordnungen inzwischen als unzutreffend erkannt wurden, hat Willis doch wesentliche Impulse dafür gegeben, die funktionellen Beiträge der verschieden gestalteten Hirnregionen zum gesamten Verhalten eines Organismus ernsthaft zu untersuchen. Schon bald kam sogar durch Emanuel Swedenborg (1688-1772) der Gedanke auf, daß selbst die äußerlich gleichförmige Hirnrinde funktionell lokale Unterschiede haben müsse, denn wie anders sollten verschiede Aspekte unseres Denkens, für die die Hirnrinde verantwortlich gemacht wurde, vor Konfusion bewahrt werden? Swedenborg dachte sich die funktionell unterscheidbaren Regionen der Hirnrinde durch Gyri und Sulci begrenzt. Die Substanz des Gehirns wurde also nicht mehr als homogene Masse betrachtet, sondern als Verkettung der verschiedensten Organe, die durch Nervenfasern miteinander verbunden sind.

Diesen eher philosophischen Ansätzen folgend wurde die Lokalisation spezifischer Funktionen schrittweise experimentell erkennbar. Charles Bell (1774-1842) und François Magendie (1783-1855) entdeckten unabhängig voneinander das "Gesetz der Rückenmarkswurzeln", heute als Bell-Magendie-Gesetz bekannt. Dieses Gesetz besagt, daß die vom Rückenmark ausgehenden Nervenwurzeln nicht gleichartig sind, sondern daß die hinteren (dorsalen) Wurzeln Wahrnehmungsfunktionen (sensorischen Funktionen), die vorderen (ventralen) Wurzeln jedoch Bewegungsfunktionen (motorischen Funktionen) dienen. Pierre Flourens (1794-1867) legte das Hinterhirn eines lebenden Hundes frei und beschrieb, wie er durch Piken oder Zwicken des Nervensystems Muskelkontraktionen hervorrufen konnte. Als er diese mechanischen Reize vom Rückenmark beginnend immer weiter vorne ansetzte, kam er an einen Punkt, von dem an keine Muskelkontraktionen mehr erfolgten, bzw., wenn er von vorne beginnend rückwärts ging, sie wieder einsetzten. Der Punkt des Übergangs lag reproduzierbar im Bereich des Mittelhirns (Mesencephalon). Flourens schloß aus dieser Beobachtung, daß der untere Hirnstamm Muskelkontraktionen induziere, während das Vorderhirn unerregbar sei. Das Hinterhirn war nach Flourens also motorisch, das Vorderhirn sensorisch.

Schließlich gelang es auch, durch galvanische Reizung am Gehirn erkennbare Wirkungen zu erzielen. Unter bescheidenen Umständen haben Eduard Hitzig (1838-1907) und Theodor Fritsch (1838-1897) versucht, die Hirnrinde elektrisch zu reizen, obwohl diese seit Flourens als unerregbar galt. Mit bipolaren Platinelektroden, die durch ein Stück Kork gesteckt waren, tasteten sie das völlig freigelegte Gehirn eines noch lebenden Hundes ab. Die Stimulation war auf den hinteren 2/3 der Hirnrinde wirkungslos. Vom frontalen Cortex aus konnten sie jedoch motorische Reaktionen der dem Reizort gegenüberliegenden Gliedmaßen auslösen. Bei Reduzierung der Reizstärke gelang es sogar, einzelne Muskelgruppen dieser Gliedmaßen zur Kontraktion zu bringen. Eine Bestätigung dafür, daß sie im frontalen Cortex ein motorisches Zentrum entdeckt hatten, versuchten Fritsch und Hitzig durch Entfernung der betreffenden Rindengebiete zu erhalten. Und tatsächlich zeigte das Tier nach Erwachen aus der Narkose eine erhebliche Bewegungseinschränkung (Ataxie) des betreffenden Gliedes. Hemmende Wirkungen elektrischer Reizungen des Gehirns wurden wenig später von anderen Forschern beobachtet.

Die funktionelle Spezialisierung lokaler Hirnregionen war inzwischen auch den Neurologen auffällig geworden (Neurologie). Besonders beachtet wurden die Veröffentlichungen von Paul Broca (1824-1880), der eine Beobachtung des britischen Landarztes Marc Dax bestätigte, wonach Patienten mit Sprachverlust (Aphasie) oft Verletzungen einer bestimmten, immer links gelegenen Hirnrindenregion aufwiesen. Bald konnte die Heterogenität der Hirnrinde auch anatomisch nachgewiesen werden. Anhand der Cytoarchitektur gelang es Korbinian Brodmann (1868-1918), corticale Regionen strukturell zu unterscheiden, was Swedenborg schon 200 Jahre zuvor funktionell vermutet hatte. Die enge Verzahnung von Struktur und Funktion des Gehirns wurde zunehmend offenkundig.

Am Gehirn des Menschen erwies sich die Gültigkeit der Lokalisationslehre besonders dramatisch. Um die Mitte des 20. Jh. eröffnete Wilder Penfield (1891-1976) den Schädel und die Hirnhäute von Patienten, deren schwere Epilepsie chirurgisch behandelt werden sollte. Zur präoperativen Orientierung stimulierte Penfield die Hirnrinde der wachen Patienten mit einem schwachen elektrischen Strom an verschiedenen Stellen und ließ sich berichten, ob und was die Patienten dabei erleben. Je nach Reizort konnten das einfache Lichtblitze oder undefinierbare Geräusche sein, oder es kam zu Zuckungen bestimmter Muskeln, z.B. eines Fingers. In ganz bestimmten, temporal gelegenen Rindenregionen konnte es dagegen passieren, daß die Patienten von komplexen Erinnerungsbildern berichteten ( siehe Zusatzinfo 3 ).

Heute liegen Karten der lokalen Differenzierung der Hirnrinde von eindrucksvoller Komplexität vor. Allein der visuelle Cortex des Rhesusaffen umfaßt nach heutiger Kenntnis mehr als 30 differenzierbare Gebiete, sogenannte Areae ( siehe Abb. 8 ). In solchen Karten, die in einem ständig zunehmenden Detailreichtum präsentiert werden, haben wir ein modernes Bild des Römischen Brunnens vor uns. Der Unterschied zum mittelalterlichen Gebrauch dieses Bildes besteht darin, daß man nicht mehr vom Fluß von Materie redet, sei sie nun flüssig, gasförmig oder ätherisch. Was jetzt von Area zu Area und zwischen verschiedenen corticalen und subcorticalen Hirnregionen fließend gedacht wird, sind Signale, die Informationen transportieren.

Informationsfluß

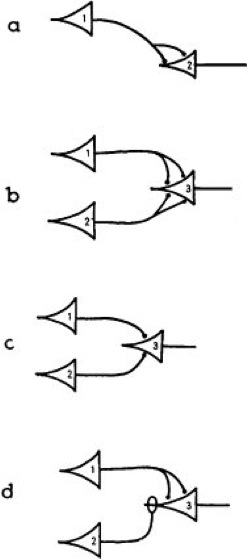

Damit war der Boden bereitet für eine ganz neue Darstellung der Funktion des Gehirns. Das neue Gedankengut von einem Informationsfluß durch das Gehirn und davon, daß dieser von einem koordinierten Zusammenwirken erregender und hemmender Nervenzellen vermittelt wird, ermöglichte es, das Gehirn als eine Vorrichtung zu beschreiben, die Signale aufnimmt, verarbeitet und auf sinnvolle Weise beantwortet. Eine solche Beschreibung des Gehirns lieferte die Kybernetik, die Wissenschaft von der Regelung und Steuerung, die von Norbert Wiener (1894-1964) begründet wurde. Für diese Art von Funktion waren die alten Modelle der Hirnfunktion nicht mehr brauchbar. Ein neues Modell wurde gesucht und in den zu dieser Zeit gerade im Entstehen begriffenen Rechenmaschinen bzw. Computern gefunden. Daß die Aktionspotentiale von Neuronen Signale in digitaler Form sind, und daß jede Maschine, die ein einigermaßen komplexes Verhalten hat, einen Speicher bzw. ein Gedächtnis haben müsse, wurde erstmals von John von Neumann (1903-1957) betont. Die ersten praktikablen Vorschläge zur Architektur eines Apparates, der Leistungen eines assoziativen Gedächtnisses realisieren kann, kamen von Karl Steinbuch (*1917), der auch das erste sogenannte neuronale Netz, die Lernmatrix, technisch realisierte. In wegweisenden Arbeiten von Theoretikern um Warren McCulloch (1898-1969) wurde gezeigt, daß ein Verband von Neuronen tatsächlich in der Lage wäre, wie eine Rechenmaschine logische Operationen auszuführen ( siehe Abb. 9 ). Die Ansicht, daß das Wesentliche der Hirnfunktion die Informationsverarbeitung ist, wird gegenwärtig von einem weitgehenden Konsens getragen.

Computer bestehen nicht aus Nervenzellen, sondern aus elektronischen Bausteinen ( siehe Abb. 10 ). Dieser Umstand wertet den Computer als Modell für das Gehirn nicht notwendigerweise ab, denn Informationsverarbeitung ist tatsächlich nicht an die Substanz, sondern ausschließlich an die logischen Beziehungen der beteiligten Bauelemente gebunden, seien diese nun Nervenzellen oder Transistoren. Für eine beachtliche Zahl qualifizierter Computerwissenschaftler gibt es keinen Zweifel daran, daß Computer im Prinzip qualitativ wie quantitativ an die Leistungsfähigkeit des Gehirns heranreichen können. Aus ihm könne man einen vollwertigen Organismus machen, indem hinreichend viele primitive Bausteine auf geeignete Weise verknüpft würden. So entstünde ein intelligentes System, dem nur noch ein geeigneter Körper verpaßt werden müsse, um aus einem Computer einen Roboter zu machen. Marvin Minsky (*1927) malte diese Vision aus und prognostizierte, daß sich der Mensch selbst zum Roboter wandeln würde. Wenn wir mit Hilfe extrem miniaturisierter technischer Apparate, Produkte der Nanotechnologie, Ersatz für Körper und Gehirne entwickeln, stellt Minsky in Aussicht, werden wir länger leben, größere Weisheit besitzen und uns ungeahnter Fähigkeiten erfreuen.

Das, was wir einen Computer nennen, ist präzise definiert, viel besser als die hydromechanische Theorie von Descartes, und wir können deshalb auch die Konsequenzen aus dieser Definition ableiten und testen. Alle heutigen Computer sind formal äquivalent zu der aus der Mathematik bekannten sogenannten Turing-Maschine, die Alan Turing (1912-1954) in den 30er Jahren des 20. Jh. entwickelte. Eine Turing-Maschine kann man sich vorstellen als einen Schreib-und-Lesekopf, der sich in einer endlichen Anzahl verschiedener Zustände befinden und ein endlich langes Band mit Nullen und Einsen beschreiben kann. Eine solche Maschine können wir in Gang setzen mit einem Befehl wie diesem: (0, Sm)(1,Sn,R): Wenn das gerade gelesenen Symbol eine 0 ist und sich die Maschine im Zustand m befindet, dann ändere das Symbol zu einer 1, setze die Maschine in den Zustand n und rücke eine Position weiter nach rechts. Turing hat nun gezeigt, daß eine Maschine dieser Art zu jeder Vorrichtung, die schrittweise definierte, formale Operationen an formalen Objekten durchführt, also beliebige Algorithmen abarbeitet, äquivalent ist. Systeme, in denen jedes Element und jede Operation eindeutig definiert sind, nennt man formale Systeme. Die Turing-Maschine kann jedes beliebige formale System repräsentieren. Computer sind technische Realisierungen der Turing-Maschine und also auch technische Realisierungen formaler Systeme, und insofern eine solche Maschine als Modell für die Hirnfunktion dient, wird nun auch die Arbeitsweise des Gehirns als Realisierung eines formalen Systems und der in ihm definierten Operationen betrachtet. – Roger Penrose (*1931) weist uns auf eine bemerkenswerte Konsequenz aus dem nach Kurt Gödel (1906-1978) benannten ersten Gödel-Theorem hin. Nach diesem 1931 veröffentlichten mathematischen Theorem gibt es zu jedem formalen System sogenannte Gödel-Sätze. Der Mathematiker weiß aufgrund der formalen Konstruktion solcher Sätze, daß sie wahr sind. Gleichzeitig wird aber schlüssig nachgewiesen, daß sie nicht beweisbar sind. Seit Gödel wissen wir, daß die Begriffe Wahrheit und Beweisbarkeit nicht dasselbe bezeichnen. Hier entsteht nun die brisante Frage, aus welchen Quellen wir die Einsicht in die Wahrheit der Gödel-Sätze dieses Systems ziehen, denn indem wir die Wahrheit dieser Sätze erkennen, kann unser Denken unmöglich allein auf algorithmischen Operationen beruhen: Gödel-Sätze sind ja gerade nicht algorithmisch ableitbar. Es scheint eine klare Konsequenz von Gödels Argument zu sein, daß (mathematische) Wahrheit nicht in irgendein formalistisches System einschließbar ist. Das menschliche Erkenntnisvermögen ist etwas, das über jeden bloßen Formalismus hinausgeht. Wesentliche Leistungen unseres Gehirns lassen sich also offenbar nicht als formales System, folglich auch nicht als Maschine, die Algorithmen abarbeitet, also auch nicht als eine Turing-Maschine beschreiben. Descartes hat erklärt, der Bau des Gehirns hätte nichts mit seiner Funktion zu tun, und ist damit auf eindrucksvolle und lehrreiche Weise gescheitert. Die Konsequenz aus dem Modell Computer ist es, die Wirkungsweise des Gehirns als Operationen in einem formalen System zu betrachten. Damit wird behauptet, daß die Hirnfunktion nicht wesentlich auf die Hirnsubstanz angewiesen ist, sondern ohne Einschränkung auch in anderen Medien stattfinden könnte (Funktionalismus). Diese Vorstellung wird jedoch heute von einer zunehmenden Zahl von Neurophilosophen bezweifelt, die hinter dem Phänomen des Bewußtseins Prozesse vermuten, die auf Besonderheiten der Hirnsubstanz angewiesen sind.

Ausblick

Die Geschichte der Wissenschaft ähnelt der Fahrt mit einem Schiff aufs offene Meer hinaus. Steht man am Heck und schaut zurück, so kann man erkennen, wie das Ufer, von dem man abgefahren ist, im Laufe der Zeit zurück bleibt. Der Blick vom Bug nach vorne bietet jedoch einen rätselhaft unveränderten Ausblick, so wie das Ausmaß unseres Unwissens immer unbegrenzt bleibt, gleichgültig, um wieviel wir unser Wissen vermehrt haben. Viele Generationen von Wissenschaftlern haben sich um ein Verständnis der Hirnfunktion bemüht, aber selbst unter Berufung auf solide Beobachtungen sind sie immer wieder auf Widersprüche gestoßen und mit ihren Modellen der Hirnfunktion schließlich gescheitert. Die Würdigung dieses über viele Jahrhunderte reichenden Prozesses macht bescheiden. Entgegen dem allzuoft zu Unrecht gepflegten Anschein ist unser gegenwärtiges Wissen über das Gehirn ebensowenig endgültig wie das von Galen, Descartes oder Ramón y Cajal. Aber der Blick zurück macht auch deutlich, daß wir es in der Hirnforschung weit gebracht haben. Wir haben uns weitreichende Einblicke in das Gehirn und seine Funktionen erarbeitet und können eine außerordentlich große Zahl spezifischer Erkrankungen des Nervensystems unterscheiden. Auch in Zukunft werden uns Modelle (bzw. Theorien) der Hirnfunktion dazu dienen, bestimmte Aspekte der Nerven- und Hirnfunktionen zu isolieren und zu illustrieren, um den inneren Zusammenhang all dieser Phänomene zu erkennen. In der Vergangenheit haben den Hirnforschern Modelle der Mechanik und der Elektrochemie gedient. Heute sind informationstheoretische Modelle der Hirnfunktion eine bessere Hilfe. Die Zukunft wird wiederum neue Modelle und neue Analogien bringen, weil die alten dem wachsenden Kenntnisstand eines Tages nicht mehr entsprechen können. Insofern uns die Geschichte eine Lehre sein kann, dürfen wir deshalb auch wohl erwarten, daß es der Turing-Maschine nicht anders ergehen wird als dem Brunnen und der Orgel: mit unserem fortschreitenden Verständnis der cerebralen Prozesse wird sie ihre Plausibilität als Modell des Gehirns schließlich einbüßen. Die nächste Generation von Modellen, die uns heute ebenso unbegreiflich wären wie die Elektrizität einem Aristoteles oder wie der Computer einem Vesalius, wird dann vielleicht die Sprache der Quantentheorie, der Chaos- und Komplexitätstheorie oder der Populationstheorie verwenden, um uns z.B. mit der erfolgreicheren Behandlung neurologischer Erkrankungen zu beweisen, daß wir wieder ein Stück voran gekommen sind. Zukunft der Neurowissenschaft.

Lit.:Clarke, E., O'Malley, C.D.: The Human Brain and Spinal Cord: A Historical Study Illustrated by Writings from Antiquity to the 20th Century. Univ. California, 1968. Finger, S.: Origins of Neurosciences. Oxford 1994. Shepherd, G.M.: Foundations of the Neuron Doctrin. Oxford 1991. Spillane, J.D.: The Doctrin of the Nerves. Oxford 1981. Squire, I.R.: The History of Neuroscience in Autobiography. San Diego 1998.

Geschichte der Hirnforschung

1 Besonderheiten in der Art und der Verwendung der Schriftzeichen deuten jedoch darauf hin, daß der Text noch einige Jahrhunderte früher verfaßt wurde und aus dem Alten Reich (2600-2100 v.Chr.) stammt. Möglicherweise war der legendäre Architekt und Arzt Imhotep (ca. 2600 v.Chr.) sein Autor.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 1: Der Römische Brunnen als Modell der Hirnfunktion. Dieser Brunnen wurde 1616 gebaut. Wie hier das Wasser von Becken zu Becken fließt, so stellte man sich den Fluß des Spiritus animalis durch die Ventrikel vor, die ihm dabei immer neue psychische Formen (Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis) aufprägen sollten.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 2: Illustration aus der Philosophia naturalis von Albertus Magnus in der Ausgabe von 1506, in der drei Ventrikel eingezeichnet sind. Hier sind die drei Hauptventrikel, die der Wahrnehmung, dem Denken und dem Gedächtnis zugeordnet waren, bereits unterteilt. Aus dem Spätmittelalter gibt es Illustrationen mit mehr als 10 verschiedenen 'Fakultäten' im Kopf.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 3: Illustration des Gehirns von Descartes aus dem Jahr 1632, die zahlreiche Nerven in Form von Bündeln feiner Röhrchen zeigt, die zu den Hohlräumen E (Ventrikeln) Poren bilden. Der Spiritus animalis fließt entweder von den Sinnesorganen (rechts ist der Augenball mit seinen Muskeln zu sehen) zum Gehirn und ergießt sich dort in seine Hohlräume (sensorische Nerven), oder er entspringt in diesen Hohlräumen und strömt durch die Nerven in die Muskeln (motorische Nerven). Im Zentrum des Ventrikelsystems befindet sich die unpaare Zirbeldrüse H, die in Descartes Vorstellung zentraler Kommunikationspunkt zwischen Körper und ganzheitlicher Seele ist.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 4: Die Orgel als Modell für die Funktionsweise des Gehirns. In dieser Darstellung des Aufbaus einer Orgel aus dem Jahre 1776 ist links der Windkasten zu sehen, in dem Luft in Bewegung gesetzt wird. In der Mitte steht die Traktur, in welcher der Luftstrom über Ventile von den Tasten und Registern her gesteuert wird. Rechts befindet sich das Manual, an dem der Organist sitzt, hinter dem das Pfeifenwerk erkennbar ist, welches die Musik wahrnehmbar werden läßt. In Descartes¦ Vorstellung entspricht der Windkasten dem Herzen und den Arterien, die Luft dem Spiritus animalis, die Traktur dem Ventrikelsystem mit seinen zahlreichen Poren, der Organist dem Willen und die Musik dem Verhalten des ganzen Organismus.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 5: Darstellung der Verbindung eines Nervs (E-C) mit einem Muskel (H-D-B) von Boehrhaave aus dem Jahr 1734. Hier sind die hydromechanischen Vorstellungen von Descartes konkret illustriert: Der hohle Nerv leitet den Spiritus animalis in den Muskel, der dadurch hart wird, aber auch größer werden müßte.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 6: Versuchseinrichtung eines Experiments von Swammerdam (1738). Der Muskel b wird über die Reizung seines Nervs durch Zug am Silberdraht c kontrahiert. Der Silberdraht wird durch die Dichtung d aus dem geschlossenen Gefäß heraus geführt. Der Wassertropfen e im ausgezogenen oberen Ende des Gefäßes blieb bei Bewegung des Muskels unbewegt. Also hat er sein Volumen bei der Kontraktion offenbar nicht verändert, was Descartes¦ Vorstellungen widersprach.

Geschichte der Hirnforschung

2 Man benutzte die Elektrisiermaschine als Elektrizitätserzeuger und die Leydener Flasche als Elektrizitätsspeicher. Auf Jahrmärkten lud man Menschen mit hohen elektrischen Spannungen auf, daß ihnen die Haare zu Berge standen, und man ließ Funken über Distanzen bis zu 1 m springen. Auch die Geschwindigkeit der Elektrizität wurde gemessen und man fand sie unmeßbar groß, eine Eigenschaft, die Elektrizität und Licht offenbar gemeinsam hatten.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 7: Nervenzellen in der Netzhaut eines Fisches in einer Zeichnung nach einem Golgi-Präparat von Ramón y Cajal. Mit den Pfeilen gab Ramón y Cajal die Richtung des ausschließlich erregend gedachten Signalflusses innerhalb des Netzwerks von Nervenzellen an, die er aus der Anordnung der verschiedenen Nervenzelltypen erschloß.

Geschichte der Hirnforschung

3 Nach Stimulation an Position 11 ihrer temporalen Hirnrinde berichtete Patientin M.M.: "Ich habe etwas gehört, aber ich weiß nicht was es ist". Nach erneuter, unangekündigter Reizung an derselben Stelle wurden weitere Einzelheiten zu der selben Episode berichtet: "Oh ja, ich glaube ich hörte eine Mutter nach ihrem kleinen Jungen rufen. Ich glaube das ist vor einigen Jahren passiert. Es war jemand aus der Nachbarschaft wo ich wohnte". Reizung an Position 12 brachte einen anderen Erinnerungsinhalt zum Vorschein: "Ja. Ich habe Stimmen gehört, irgendwo flußabwärts – eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme... Ich glaube ich habe den Fluß gesehen."

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 8: Schematische Darstellung derjenigen Gebiete der Hirnrinde eines Rhesusaffen, die dem Sehen dienen. Von den retinalen Ganglienzellen (RGC) im Auge ausgehend gelangen die durch visuelle Reize induzierten Nervensignale über das Zwischenhirn (LGN) zunächst in den primären visuellen Cortex V1, um von dort in verschiedene Kanäle geleitet zu werden, die ein komplexes Netzwerk bilden, das über 30 verschiedene Hirnrindengebiete einschließt.

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 9: Logische Verknüpfungen zwischen Nervenzellen. Mit den numerierten Dreiecken stellte McCulloch Nervenzellkörper dar, die Linien zeigen ihre Axone, die Verdickungen an ihrem Ende erregende Synapsen, der Ring eine hemmende Synapse. Die neuronale Erregung fließt von den präsynaptischen Neuronen (links) zum postsynaptischen Neuron (rechts). Jede Synapse überträgt Aktivität im Wert von +1 (erregend) oder -1 (hemmend), die Schwelle des postsynaptischen Neurons soll 2 sein. Auf der Grundlage dieser Regeln ist nun nachvollziehbar, daß in a das präsynaptische Neuron seine Aktivität auf das postsynaptische Neuron übertragen kann. In b wird das postsynaptische Neuron schon durch eines der präsynaptischen Neurone erregt (ODER-Schaltung). In c wird das postsynaptische Neuron nur dann erregt, wenn beide präsynaptischen Neurone gleichzeitig aktiv sind (UND-Schaltung). In d wird das postsynaptische Neuron nur dann überschwellig erregt, wenn von den präsynaptischen Neuronen das erregende, aber nicht das hemmende aktiv ist (NICHT-Schaltung).

Geschichte der Hirnforschung

Abb. 10: Ein Halbleiterbaustein von 2 mm Durchmesser. Die vier kegelförmigen Gebilde sind Transistoren, mit deren Hilfe die logischen Operationen in einem Computer ausgeführt werden. Computer, die aus vielen Millionen solcher Bauteile bestehen, avancierten im 20. Jahrhundert zum Modell für die Funktionsweise des Gehirns. So wie in einem Computer hochkomplexe Informationsverarbeitungsprozesse ausgeführt werden können, so soll diesem Modell zufolge das Muster der Kommunikation zwischen den Neuronen des Gehirns unsere komplexen sensorischen, motorischen und kognitiven Leistungen hervorbringen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.